So reagieren die Firmen im Oberland auf Trumps Zoll-Wahnsinn

Industrie zu US-Zöllen

Die USA belegen Schweizer Exportprodukte ab dem 7. August mit einem zusätzlichen Zoll von 39 Prozent. Was bedeutet das für die Industrie im Oberland?

US-Präsident Donald Trump hat den Zollhammer ausgepackt. Ab dem 7. August verlangen die USA für Importe aus der Schweiz einen Zusatzzoll von 39 Prozent.

Dieser hohe Zollsatz behindert nicht nur Schweizer Ausfuhren in die USA, er benachteiligt die hiesige Exportindustrie auch gegenüber der Konkurrenz aus der EU, Südkorea und Japan. Für deren Importe gilt ab Donnerstag ein Satz von vergleichsweise bescheidenen 15 Prozent.

Die Sache mit dem Zusatzzoll

Die Schweizer Exportwirtschaft wird am 7. August für Waren, die sie in die USA exportiert, mehr als 40 Prozent Einfuhrzölle bezahlen müssen. Bei den 39 Prozent, die US-Präsident Donald Trump am 31. Juli für die Schweiz bekannt gab, handelt es sich um Zusatzzölle, also um Zölle, die auf die bereits bestehenden Einfuhrsteuer geschlagen werden.

Denn die Schweiz und die USA haben kein Freihandelsabkommen. Die USA erheben seit je Einfuhrzölle auf Industrieprodukte aus der Schweiz. Es gab zu Anfang dieses Jahrhunderts zwar Bestrebungen für ein Freihandelsabkommen mit der grössten Volkswirtschaft der Welt, doch es blieb bei Vorgesprächen. Im Januar 2006 beschloss der Bundesrat, von der Aufnahme eigentlicher Verhandlungen abzusehen, da insbesondere im Landwirtschaftsdossier keine Aussicht auf Einigung bestand.

So bezahlten Industrieunternehmen bis April dieses Jahrs Zölle im einstelligen Bereich, seither schlagen die USA 10 Prozent Zusatzzölle auf diesen Basissatz, ab Donnerstag werden es 39 Prozent sein. (sco)

Die Schweizer Industrie ist stark exportorientiert. In kein Land führt die Schweiz mehr Güter aus als in die USA. Im Zürcher Oberland stellt die Industrie jeden vierten Arbeitsplatz. 27,8 Prozent der Beschäftigten im Bezirk Pfäffikon sind im Industriesektor tätig, 26,8 Prozent im Bezirk Hinwil. Zum Vergleich: Im kantonalen Durchschnitt beträgt dieser Wert lediglich 13 Prozent.

Und doch: Die Industrieunternehmen in der Region reagieren erstaunlich gelassen auf die Ankündigung aus Washington. Einer, der den Überblick hat, ist Jürg Neff, Geschäftsführer des Arbeitgeber-Verbands Zürcher Oberland und rechtes Seeufer (AVZO): «Unsere Industrie ist zwar sehr exportorientiert. Aber der US-Markt hat für die Unternehmen im Oberland sicher nicht dieselbe Bedeutung wie für die Hersteller von Schoggi oder Uhren.»

18 Prozent betrug der Anteil der USA an den gesamten Exporten der Schweiz im Jahr 2024, damit sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Doch Neff relativiert auch diese Zahl: «Das heisst, dass knapp 82 Prozent in andere Länder exportiert werden.» Dass er mit seiner einigermassen entspannten Haltung nicht allein ist, zeigt ein Blick auf die Schweizer Börse: Global tätige Firmen wie Belimo, Dormakaba oder Huber+Suhner haben nur geringe Kursverluste von unter 2 Prozent erlitten.

Der Pfäffiker Industriekonzern Huber+Suhner beispielsweise erwirtschaftet rund 10 Prozent seines Umsatzes in den USA. 2024 betrug der Umsatz des Spezialisten für elektrische und optische Verbindungstechnik 894 Millionen Franken. Das heisst, dass lediglich rund 90 Millionen potenziell von den 39 Prozent Zusatzzöllen betroffen sind.

In Tat und Wahrheit sind es deutlich weniger. Denn Huber+Suhner exportiert nicht nur aus der Schweiz in die USA, sondern auch von Produktionsstandorten in anderen Ländern. Und das Unternehmen verfügt über lokale Wertschöpfung in den USA.

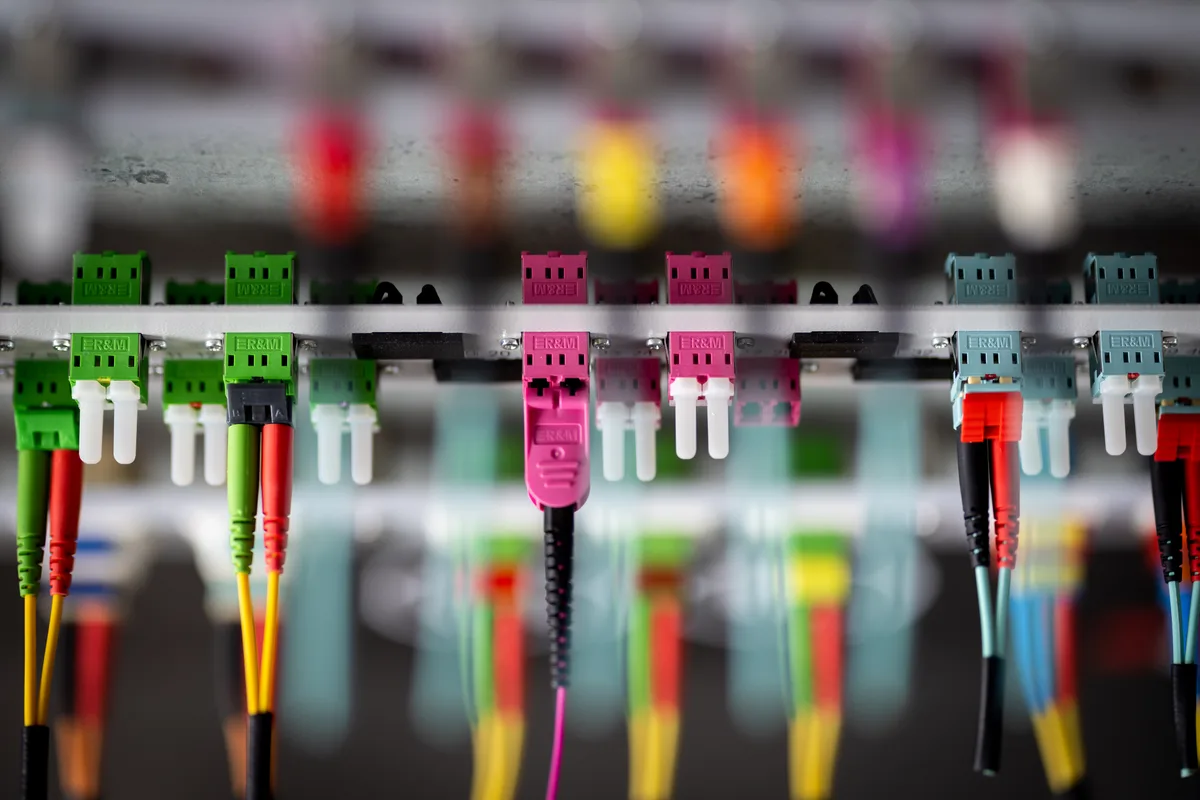

Ganz ähnlich sieht es bei R&M in Wetzikon aus. Der Entwickler und Hersteller von Infrastrukturlösungen für Rechenzentren sowie Daten- und Kommunikationsnetze macht nur einen geringen Teil des Umsatzes in den USA. Wie Huber+Suhner kann auch R&M ausweichen, die Wetziker verfügen über ein Werk in Mexiko.

Die beiden Unternehmen stehen exemplarisch für zahlreiche Industrieunternehmen im Oberland, die in einem globalen Markt mit internationalen Produktionsstandorten operieren und dadurch in der Lage sind, die hohen Zölle wenigstens teilweise zu kompensieren. «Wir produzieren bereits in verschiedenen Ländern weltweit, sodass wir eine gewisse Flexibilität haben», sagt Joachim Maier, Marketingmanager von Uster Technologies.

Das Unternehmen ist führend im Qualitätsmanagement in der Textilindustrie und auch in den USA mit eigenen Forschungs- und Produktionsstandorten präsent. Selbiges gilt für Dormakaba: Der Zutritts- und Schliesstechnikkonzern mit Sitz in Rümlang und Produktion in Wetzikon exportiert nicht aus der Schweiz heraus in die USA.

Belimo: «Eigene Marktposition weiter stärken»

Für den Hinwiler Industriekonzern Belimo sind die USA ein sehr wichtiger Absatzmarkt. Der Hersteller von Feldgeräten für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik generiert 46 Prozent des Jahresumsatzes von knapp unter einer Milliarde in Nord- und Südamerika.

«Dort sind wir der grösste Hersteller in unserem Markt und besser aufgestellt als unsere Mitbewerber», sagte uns CEO Lars van der Haegen vor wenigen Wochen. Diese Marktführerschaft sieht van der Haegen heute sogar als «Chance, die eigene Marktposition weiter zu stärken».

Diese Zuversicht kommt nicht von ungefähr. 650 der rund 2300 Mitarbeitenden von Belimo arbeiten in den USA. Schon seit einiger Zeit planen die Hinwiler, ihre Produktion in Danbury (Connecticut) zu erweitern. Zu möglichen Auswirkungen auf den Standort Hinwil kann van der Haegen noch nichts Konkretes sagen: «Wir gehen davon aus, dass es keinen Einfluss auf die Beschäftigungssituation haben wird.» Man sei «zuversichtlich, dass der Bundesrat die Verhandlungen fortsetzen und eine Verbesserung der aktuellen Situation erzielen wird».

Elma Electronic: «Grosses Befremden»

Auch die Wetziker KMU Elma Electronic AG ist mit eigenen Produktionsanlagen in den USA vertreten. «Für die Elma-Gruppe rechne ich kurzfristig mit einer geringen Mehrbelastung», erklärt CEO Thomas Herrmann. «Wir werden die lokale Wertschöpfung gezielt ausbauen, um unsere Exporte aus Europa und der Schweiz in die USA weiter zu reduzieren.»

Den Satz von 39 Prozent habe er «mit grossem Befremden» zur Kenntnis genommen, sagt Herrmann. Die Berechnungsgrundlage sei völlig intransparent. Der Elma-CEO kritisiert vor allem den Unterschied zwischen dem Importzoll für Waren aus der Schweiz und demjenigen aus der EU, für die ein Satz von 15 Prozent gilt: «Damit verschafft sich die europäische Konkurrenz auf dem wichtigen US-Markt einen klaren Vorteil gegenüber Schweizer Unternehmen. Besonders betroffen davon sind kleinere, innovative Schweizer Unternehmen, für die solche Zölle eine ernste Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Zukunft darstellen.»

Kuhn Rikon: «Die Situation ist sehr vertrackt»

Die Auswirkungen für den Pfannenhersteller Kuhn Rikon sind kompliziert, denn für den US-Markt wird vornehmlich in China produziert. 85 Prozent des Umsatzes in den USA kommen von dort. «Von den 39 Prozent sind wir für diese Produkte nicht betroffen», sagt CEO Tobias Gerfin. Der Anteil der Produkte, die Kuhn Rikon in Rikon fertigt und in die USA exportiert, macht lediglich 3,7 Prozent aus.

Unklar ist die Zollsituation mit China. Nach der ersten Ankündigung am sogenannten Liberation Day im April war der Zollstreit zwischen den USA und China eskaliert, was die US-Zölle kurzzeitig auf bis zu 145 Prozent hochtrieb. Im Mai einigten sich die Staaten auf eine 90-tägige Pause, die noch bis zum 12. August gilt. Was danach kommt, ist ungewiss.

Direkt in den USA zu produzieren, sei schwierig, sagt Gerfin. Derzeit sei man im Gespräch mit einem Produzenten. «Aber es gibt nur wenige Werke, die Kochgeschirr und Pfannen herstellen, und die werden jetzt überrannt.» Einen Preisvorteil gebe es auch nicht: Aluminium oder Stahl müsse in die USA importiert werden – mit Zöllen von 50 Prozent. So treffen die Zölle auch die amerikanische Produktion. «Es geht nur darum, dass ‹Made in USA› draufsteht», sagt Gerfin.

Kuhn Rikon hat seine Preise in den USA mittlerweile um 20 Prozent angehoben. Das passt ins Bild einer Teuerung, die allmählich anzieht. Am Ende werden die Konsumentinnen und Konsumenten in den Vereinigten Staaten die Zollrechnung von Donald Trump bezahlen. Noch vor den Industriearbeitern im Oberland.

Mitarbeit: Maren Meyer.