Wie Eltern einem schwulen Lehrer das Leben zur Hölle machten

In der Schule Pfäffikon

Ein homosexueller Primarlehrer gerät in Pfäffikon ins Visier von wertkonservativen Eltern. Die Schulführung stellt sich zuerst hinter ihn, dann forciert sie seinen Abgang.

Seit sechs Jahren ist in der Zürcher Volksschule der Sexualkundeunterricht auf der Primarstufe Pflicht. So will es der Lehrplan 21 – oder pointierter formuliert: das Gesetz. Die Lehrpersonen sind dabei angehalten, ihren Auftrag mit Umsicht zu erfüllen. Das Thema ist heikel.

Das weiss auch Daniel Brunner. Vielleicht sogar noch etwas mehr als andere Berufskolleginnen und -kollegen. Der Primarlehrer, der eigentlich anders heisst, lebt offen homosexuell und seit 20 Jahren in einer festen Partnerschaft. In der Jugend war der Umgang mit seiner Identität für ihn herausfordernd.

Umso härter trifft ihn das, was in diesem Schuljahr im Schulhaus Obermatt in Pfäffikon mit ihm passiert. Brunner muss sich gegen heftige Vorwürfe von wertkonservativen Eltern gegen seinen Sexualkundeunterricht wehren. Allesamt sind sie haltlos, das bestätigt die Schulleitung unter anderem in mehreren Schreiben an die Eltern und die Lehrer.

Die Elterngruppe sieht in der Homosexualität des Lehrers eine Gefahr für ihr Weltbild. Der Konflikt, so viel sei vorweggenommen, endet im Eklat.

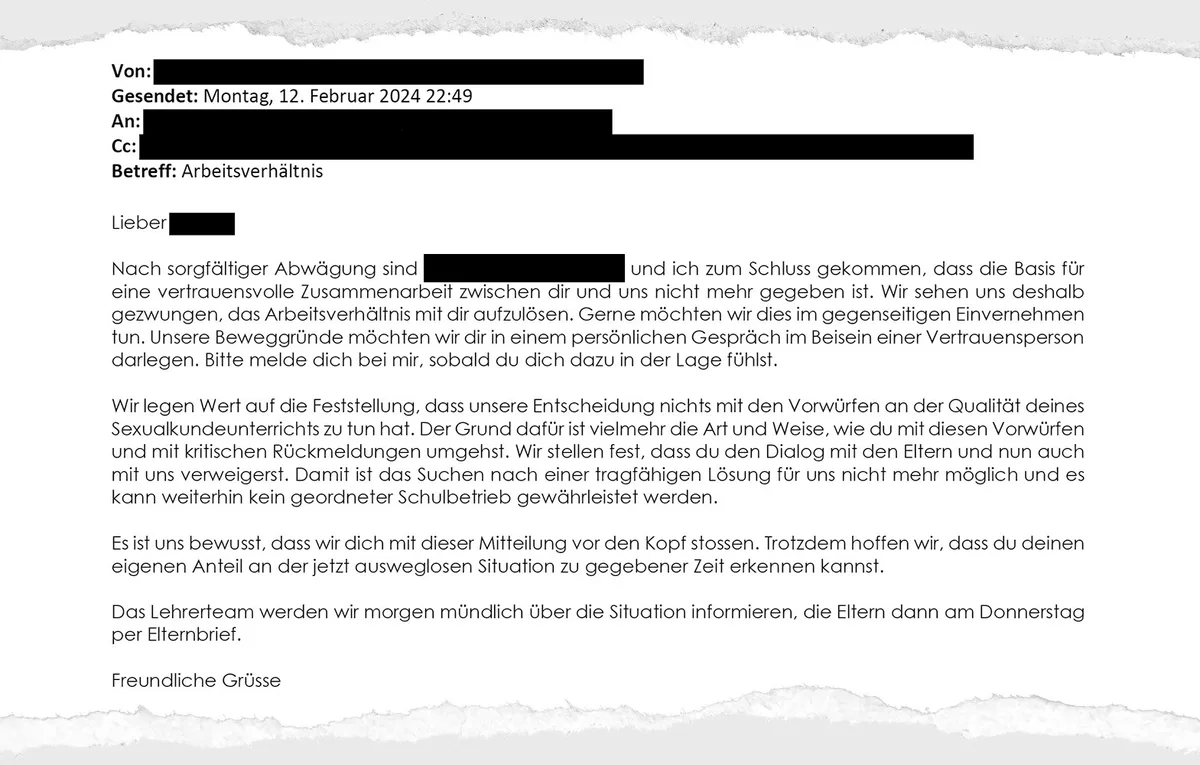

Am 12. Februar eröffnet die Schulleitung Daniel Brunner in einer E-Mail, dass sie sich in Absprache mit ihrem Vorgesetzten, dem Leiter Bildung, gezwungen sieht, das Vertragsverhältnis aufzulösen. Grund dafür seien nicht die Vorwürfe zur Qualität des Sexualkundeunterrichts. Sondern «die Art und Weise, wie du mit diesen Vorwürfen und kritischen Rückmeldungen umgehst».

> > Der Schwulen-Verband Pink Cross verurteilt den Vorfall – und fordert Konsequenzen

Brunner, der den Albtraum beenden will, entspricht dem in der E-Mail geäusserten Wunsch nach einer einvernehmlichen Lösung. Heute arbeitet er nicht mehr an der Schule.

Der Fall beschäftigt das Umfeld seit Wochen – und hinterlässt ein Klima des Misstrauens, des Unverständnisses und der Verunsicherung. Wie konnte es bloss so weit kommen? Um das zu verstehen, hat diese Zeitung in den letzten Wochen mit mehreren Quellen gesprochen und schriftlich vorliegende Dokumente ausgewertet.

Dasselbe Setting wie vor drei Jahren

Die Geschichte beginnt nach den Sommerferien 2023. Daniel Brunner startet mit seiner 5. Klasse das neue Schuljahr. Der 40-jährige Quereinsteiger, der 2017 seinen Job als Softwareentwickler hinter sich gelassen hat, mag seinen Beruf und ist dementsprechend engagiert.

Das Schulhaus Obermatt ist sein erster Arbeitsort, 2019 hat er hier begonnen. Einen ersten Klassenzug hat er bereits erfolgreich in die Oberstufe überführt. Auch mit dem zweiten läuft bislang alles nach Plan. Er weiss zwar, dass seine Sexualität bei einem kleinen Teil der Eltern nicht gut ankommt. Doch dem misst er keine grosse Bedeutung bei.

Den anstehenden Sexualkundeunterricht bereitet er mit der Lehrerin der 6. Klasse vor, die Inhalte sind identisch. Das Duo setzt auf das gleiche Setting, das es schon vor drei Jahren – problemlos – angewendet hatte. Es geht dabei um Grundlagen, das Feld zwischen Freundschaft, Liebe und Sexualität. Vier Lektionen pro Woche, im Vordergrund steht die Beantwortung von Fragen.

Dazu muss man wissen, dass der Lehrplan 21 für den Sexualkundeunterricht konkrete Basiskompetenzen als Ziel vorschreibt. Den methodischen Weg dorthin kann die Lehrperson weitgehend frei gestalten.

Brunner legt Wert darauf, dass Dinge ausgesprochen werden können. Keinesfalls soll bei den Kindern Halbwissen zurückbleiben. Auch soll das Klima im Raum sicher sein. Niemand darf ausgelacht oder ausgegrenzt und das Besprochene nicht auf den Pausenplatz getragen werden.

Schon vor den Herbstferien zeigt sich ein Elternpaar mit einem bekanntermassen starken freikirchlich-konservativen Hintergrund besorgt. Brunner führt mit ihm ein zweistündiges Elterngespräch, um Ängste zu zerstreuen. Er glaubt, in der Sache und in seinem Lehrauftrag verstanden worden zu sein. Doch er irrt.

Als er am 16. November die Lernziele für eine Sexualkundeprüfung mit nach Hause gibt, löst das offenbar nicht nur bei der besagten Familie Empörung aus. Am Dienstag darauf stehen drei aufgebrachte Mütter vor dem Klassenzimmer. Sie fordern, dass ihre Kinder aus dem Unterricht entlassen werden. Alle drei haben ein christliches Weltbild.

Der verdutzte Lehrer schickt das Trio zur Schulleitung, sie soll die Sache klären. Jenes Gespräch wird laut und hitzig, das wird Brunner danach ebenso bestätigt, wie dass dabei auch seine Sexualität zur Sprache gekommen ist.

Schulleitung weist Vorwürfe zurück

Dieses Schockerlebnis ist erst der Anfang. Die Szenerie wird sich in den nächsten Tagen noch zwei weitere Male wiederholen. Brunner wird vorgeworfen, seine Kompetenzen zu überschreiten und den Inhalt des Unterrichts zu verheimlichen. Unter anderem, weil er einer Mutter nicht gestattet, den Lektionen beizuwohnen.

Brunner, der im besagten Unterricht stets von einer Schulassistenz begleitet wird, legt gegenüber der Schulleitung seine Planungen und das verwendete Material offen. Diese weist am 28. November in einem Elternbrief, der der Redaktion vorliegt, die Vorwürfe zurück und attestiert ihm, den Unterricht «altersgerecht umgesetzt» und die pädagogische Aufgabe «voll und ganz» erfüllt zu haben.

Mehr noch: Sie hält fest, dass bestimmte Aussagen an «üble Nachrede» grenzen, und erinnert an die Schulpflicht.

Die Gruppe der kritischen Eltern lässt sich davon nicht abschrecken. Im Gegenteil, sie erweitert ihren Kreis um drei Elternpaare mit muslimischem Hintergrund und setzt ein Schreiben an die Schulpflege und den Leiter Bildung auf.

Daniel Brunner darf das 13-seitige Papier überfliegen. In diesem wird sein Sexualkundeunterricht bis ins Detail seziert. Es wird ihm unter anderem vorgeworfen, er habe den Kindern die Hausaufgabe erteilt, zu Hause zu onanieren. Auch soll er ihnen vorgeschrieben haben, nicht über den Inhalt der Lektionen sprechen zu dürfen. Der generelle Tenor: zu offen im Gespräch, zu klandestin den Eltern gegenüber.

Basis für die Behauptungen sind Aussagen und Begebenheiten, die von den Kindern überliefert worden sind – darunter auch solche ausserhalb des Sexualkundeunterrichts und aus dem Vorjahr.

Brunner entkräftet sie gegenüber seinen Vorgesetzten nach bestem Wissen und Gewissen, einzelne sogar mit schriftlichen Dokumenten. Gleichzeitig spürt er, dass es jetzt nicht mehr um den Unterricht, sondern um seine Person geht. Er sieht eine rote Linie erreicht.

Die Schulleitung informiert am 7. Dezember die Eltern schriftlich über den Eingang des Schreibens und eine geplante Aussprache zwischen der Schulleitung, dem Leiter Bildung und den reklamierenden Eltern. Das Dokument liegt der Redaktion vor. Weiter erklärt sie, dass Daniel Brunner im Januar wegen einer bereits lang im Voraus geplanten Fortbildung von einer Studentin der Pädagogischen Hochschule vertreten wird.

Trotzdem gehen die Gespräche weiter

In seiner Abwesenheit kann der Lehrer, den die Situation psychisch schwer belastet, loslassen. Er ist der Überzeugung, dass ihn die Schulpflege gegen alle Widerstände unterstützen würde – und irrt dabei ein zweites Mal.

Am 29. Januar, zwei Tage vor seiner geplanten Rückkehr ins Klassenzimmer, wird er ein weiteres Mal ins Schulhaus bestellt. Der Leiter Bildung und die Schulleitung eröffnen ihm, dass es weitere Gespräche mit den Eltern gegeben hat.

Erneut wird er mit Vorwürfen konfrontiert, etwa, dass er den Kindern zu wenig Wertschätzung entgegenbringt. Und ihm wird bestätigt, dass die Eltern ihn als eine Gefahr für ihr Weltbild sehen. Man legt ihm nahe, bis zu den Sportferien an einem Projekt der Schulverwaltung mitzuarbeiten, statt zu unterrichten.

Brunner kommt zum Schluss, dass er die Kontrolle über die Situation und die Rückendeckung seiner Vorgesetzten verloren hat. Es ist der Moment, in dem sich die Emotionen entladen. Nach der Sitzung setzt er sich in sein Schulzimmer und weint.

Wie weiter? Der Lehrer entscheidet sich, eine Auszeit zu nehmen, um sich darüber Gedanken zu machen, unter welchen Bedingungen er die Klasse weiterführen kann. Er lässt sich per 31. Januar für die zwei Wochen bis zu den Sportferien krankschreiben.

Parallel dazu schliesst er sich mit der Beratungsstelle des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands (ZLV) kurz. Deren Leiter vermittelt ihm einen Anwalt und stellt sich als Mediator für die Kommunikation mit der Schule zur Verfügung.

Es rumort unter Lehrpersonen und Eltern

Die angespannte Stimmung hat sich da längst schon im Umfeld breitgemacht. Im Lehrerkollegium, in dem Brunner als engagiert und beliebt wahrgenommen wird, ist die Situation präsent. Man spricht schliesslich miteinander. Doch offiziell informiert worden ist man bislang nicht.

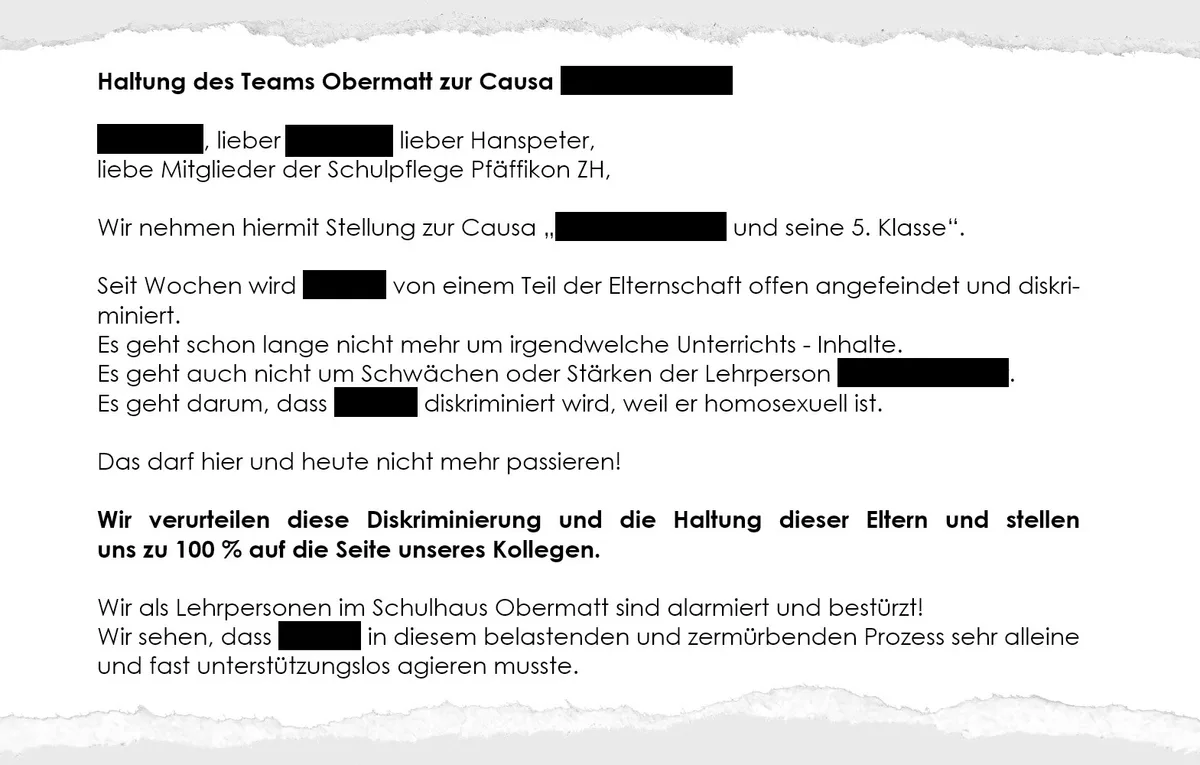

Am 5. Februar wird ein Brief an die Schulleitung, den Leiter Bildung und die Schulpflege verschickt, den die grosse Mehrheit des Lehrkörpers unterzeichnet (liegt der Redaktion vor). Darin hält diese explizit fest, dass Brunner wegen seiner Homosexualität diskriminiert wird und dass sie sich zu 100 Prozent auf seine Seite stellt.

Die Unterzeichnenden fordern weiter sichtbare Unterstützung für ihren Kollegen und verfassen diesbezüglich einen Fragenkatalog, den sie bis zu den Sportferien beantwortet haben wollen.

Bemerkenswert ist dabei der Schlusssatz: «Sowohl Daniel als auch wir als seine Kolleginnen brauchen die Sicherheit, dass ihr ihn schützt und nach aussen deutlich macht, dass es solche Anfeindungen und verbalen Übergriffe in Pfäffikon nicht geben darf!»

Unabhängig davon formiert sich auch bei mehreren Eltern Widerstand. Sie sorgen sich um das pädagogische Wohl ihrer Kinder. Schliesslich müssen diese auf einen beliebten Lehrer verzichten und werden seit Anfang Jahr durch Stellvertretungen unterrichtet.

Gleichzeitig wissen sie um die Querelen aus den Elternbriefen (liegen der Redaktion vor). In diesen wird zwar die Rückmeldung ihrer eigenen Kinder gestützt, dass an den Vorwürfen bezüglich des Sexualkundeunterrichts nichts dran ist. Doch es zeigt sich eben auch, dass die Eskalationsspirale sich trotzdem weiterdreht. Das hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck.

In der Folge konfrontiert ein Elternpaar am 6. Februar in einem Gespräch die Schulleitung mit seinem Verdacht, dass Daniel Brunner wegen seiner Homosexualität zur Zielscheibe der wertkonservativen Eltern geworden ist – und wird darin bestätigt. Es verlässt den Raum mit dem Eindruck, dass die Schulleitung überfordert ist.

Daraufhin kontaktiert das Paar auch noch den Leiter Bildung der Gemeinde. Es kommt zu einem Telefonat, die Eltern empfinden die Haltung als defensiv. Später werden sie sogar noch den Schulpräsidenten Hanspeter Hugentobler (EVP) anschreiben.

Und plötzlich will man sich von ihm trennen

Dass sich die Elternschaft zu Wort meldet und sich das Lehrerkollegium für ihn starkmacht, mag Daniel Brunner ehren. Doch den Gang der Dinge kann das nicht mehr stoppen. Am Montag, 12. Februar, erhält er kurz vor elf Uhr abends das eingangs dieses Texts erwähnte E-Mail der Schulleitung. Es geht als Kopie auch an die Beratungsstelle des ZLV und den Leiter Bildung und liegt auch dieser Redaktion vor.

Man teilt ihm mit, dass «die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit» nicht mehr gegeben sei und man sich gezwungen sehe, das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Gerne würde man dies im gegenseitigen Einvernehmen tun.

Den Grund dafür formuliert die Schulleitung wie folgt: «Wir stellen fest, dass du den Dialog mit den Eltern und auch mit uns verweigerst. Damit ist das Suchen nach einer tragfähigen Lösung für uns nicht mehr möglich.» Weiter schreibt sie, dass sie am Folgetag das Lehrerteam mündlich und die Eltern drei Tage später schriftlich informieren werde.

Diese Ankündigung setzt die Schulleitung mit bemerkenswerter Konsequenz um. Sie versammelt am Dienstag die Lehrerschaft und teilt ihr den Entscheid mündlich mit – obschon sich Brunner dazu noch gar nicht geäussert hat. Weil einige Lehrpersonen nicht anwesend sind, verschickt sie im Anschluss einen Brief (liegt der Redaktion vor).

In diesem offenbart sie neben ihrer Entscheidung auch Neuigkeiten: Brunners Klassenassistentin habe sie kurzfristig darüber informiert, dass er auch bereit wäre, nach den Sportferien zurückzukommen und das Arbeitsverhältnis per Ende Schuljahr zu kündigen.

Den Vorschlag, so schreibt sie weiter, werde man im Gespräch mit Brunner prüfen. Allerdings schätze sie dessen Unterrichtstätigkeit in der aktuell emotional belasteten Situation als kritisch ein.

Tags darauf reagiert Brunners Anwalt. Er prangert gleich eine Vielzahl von Rechtsverletzungen an: Rufschädigung, Verweigerung des rechtlichen Gehörs, Verletzung des Personalrechts.

Dennoch informiert die Schulleitung gemeinsam mit dem Leiter Bildung in einem Schreiben vom 14. Februar die Eltern darüber, dass eine Rückkehr des Lehrers nicht realistisch sei, weil dieser den Dialog mit der Schulführung aktuell nicht führe (liegt der Redaktion vor).

Hinsichtlich der Zukunft teilt sie mit: «Die unterschiedlichen Wahrnehmungen und die Diskussionen rund um die pädagogische Qualität des Sexualkundeunterrichts sind für alle Beteiligten in hohem Masse belastend gewesen. Bis zur definitiven Klärung der Situation müssen wir zur Sicherstellung des Schulbetriebs auch nach den Sportferien auf eine Vikariatslösung setzen.»

Widersprüchliche Kommunikation

Das Powerplay zeigt Wirkung – denn nun sieht auch Brunner keine Zukunft mehr. Über seinen Anwalt lässt er schliesslich die Vertragsauflösung verhandeln, die Modalitäten fallen für ihn vorteilhaft aus. Auf eine Klage verzichtet er.

Die definitive Trennung teilen die Schulleitung, der Leiter Bildung und der Schulpräsident den Eltern am 29. Februar per Brief mit (liegt der Redaktion vor). Die Tonalität mutet angesichts der Geschehnisse bizarr an und widerspricht dem letzten Schreiben diametral.

«Leider müssen wir Sie darüber informieren, dass Herr Brunner beschlossen hat, nicht mehr an unserer Schule zu unterrichten, und dass er die Schule per sofort verlässt. Wir bedauern diesen Entscheid, denn wir verlieren mit ihm einen sehr engagierten Lehrer. (…) Er hat sich auch während seiner krankheitsbedingten Abwesenheit stets dialogbereit gezeigt. Wir entschuldigen uns bei Herrn Brunner und bei Ihnen, wenn wir uns in der Vergangenheit missverständlich ausgedrückt haben und unsere Schreiben anders verstanden werden konnten.»

Das sagt die Schule zum Fall

Im Zuge der Recherche hat diese Zeitung der Schule einen Katalog mit Fragen zugestellt. Vonseiten der Schulführung äussert man sich zu den Details des Falls nicht. «Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes können wir dazu keine Stellung nehmen», erklärt der Schulpräsident Hanspeter Hugentobler. Man bedauere die Situation.

Auch tue es der Schule leid, dass die Kommunikation bezüglich der Dialogbereitschaft des Primarlehrers widersprüchlich gewesen sei. «Wir stehen zu dem, was wir im Elternbrief vom 29. Februar geschrieben haben. Der Sexualkundeunterricht des Lehrers hat nie Anlass zu Beanstandungen gegeben, und er hat sich auch während seiner krankheitsbedingten Abwesenheit stets dialogbereit gezeigt. Wir bedauern es, einen engagierten Lehrer verloren zu haben.»

Auf die Frage, ob man glaube, den Lehrer ausreichend vor den Angriffen der Eltern geschützt zu haben, sagt Hugentobler: «Wie viel ausreichend bedeutet, ist auch immer eine Ansichtssache. Es war sicherlich immer unser Bestreben.»

Was die Zukunft betreffe, gehe es nun darum, das Vertrauen wiederherzustellen. Jüngst sind an einem Elternabend die wichtigsten Anliegen aufgenommen und besprochen worden. «Zudem sind wir froh, eine gute Stellvertretungslösung bis zu den Sommerferien gefunden zu haben. Parallel arbeiten wir derzeit an der Neubesetzung der Stelle für das nächste Schuljahr.» (mmu)

Heute mag die Causa Brunner zwar formell abgeschlossen sein. Doch sie hinterlässt in Pfäffikon fast nur Verlierer: Schülerinnen und Schüler, die nicht verstehen, warum sie einen beliebten Lehrer verloren haben. Irritierte Eltern, die sich um den pädagogischen Weg ihrer Kinder sorgen. Lehrpersonen, die das Vertrauen in ihre Führung verloren haben und sich nicht mehr darauf verlassen, in einem ähnlichen Fall selbst geschützt zu werden.

Vor allem aber wirft sie zwei fundamentale Fragen auf: Wie kann es sein, dass die Homosexualität eines Lehrers heute noch ein Thema ist? Und wie kann es sein, dass seine Vorgesetzten ihn nicht bedingungslos unterstützen?

Obschon alle Beteiligten lieber nach vorne als zurückschauen möchten, ist klar: Bevor sie nicht beantwortet sind, kann im Schulhaus Obermatt keine Ruhe einkehren.