Diese Walder Amateur-Astronomen unterstützten die Nasa bei der Mondlandung

Das Wichtigste in Kürze

- Eine Gruppe Walder Hobby-Astronomen unterstützten die Nasa bei der Mondlandung

- Sie waren Teil eines weltweiten Beobachternetzwerks

- Ihre Teleskope konnten sie damals noch nicht im Laden kaufen

Die partielle Mondfinsternis von Dienstagnacht verleitete im Oberland einige Menschen dazu, ihr Bett zu vernachlässigen. Das Naturschauspiel, bei dem der Kernschatten der Erde auf den Mond fällt, liess den Trabanten während dreier Stunden rostrot schimmern.

Die Astronomische Gesellschaft Zürcher Oberland (AGZO) liess sich diese Gelegenheit nicht entgehen: Im Rahmen einer von der NZZ organisierten Podiumsdiskussion in Zürich stellte AGZO-Präsident Michael Kohl in der Stadt ein Teleskop auf.

Gute Sicht trotz Stadtlicht

«Das war ganz lässig», freut sich Kohl. «Für viele Besucher war es das erste Mal, dass sie so etwas gesehen haben. Neben dem Mond war auch der Saturn gut zu sehen, trotz Stadtlicht.» Auf die Sterngucker wartete neben dem Naturspektakel am Nachthimmel ein Stück echte Walder Geschichte: Die AGZO holte für die Mondbeobachtung eigens das von Walter Brändli selbst gebaute Fernrohr hervor.

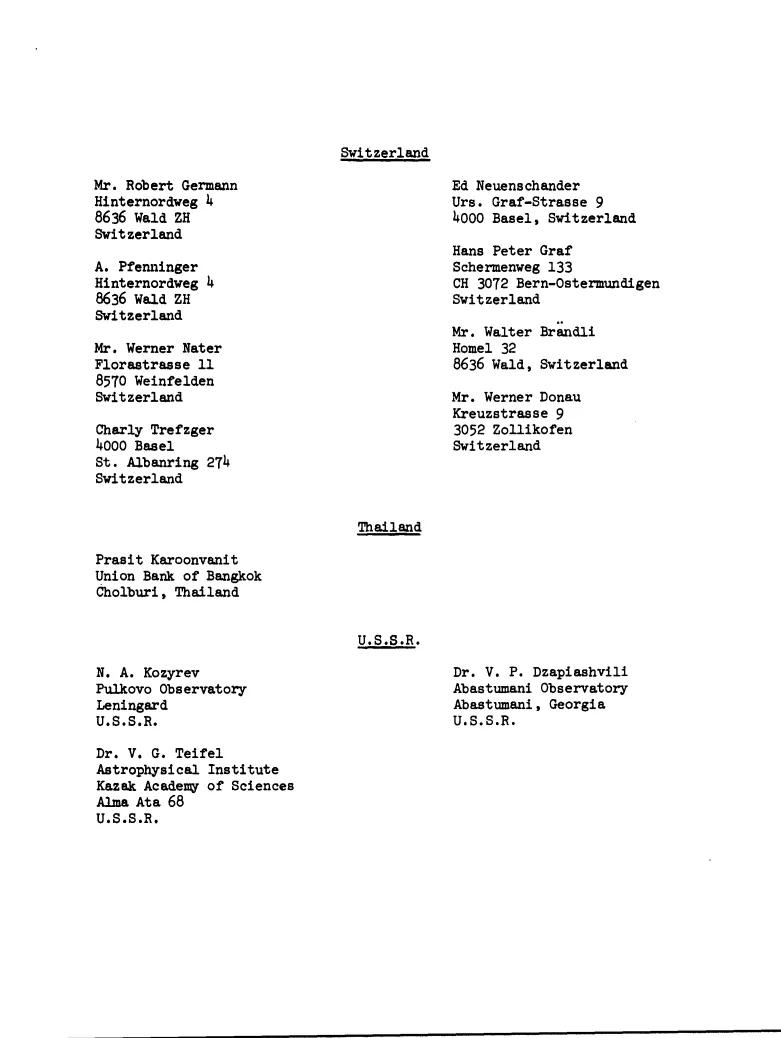

Brändli war einer der Walder, die die Mondlandung vom 20. Juli 1969 nicht live am Fernsehen erlebten: Eine Gruppe um Robert Germann, Alfred Wild und Walter Brändli beobachtete damals für die US-amerikanische Smithsonian Institution in Cambridge, die für die Nasa arbeitete, mit ihren Teleskopen – darunter Brändlis – von Wald aus den Mond. Sie waren Teil des aus weltweit 126 Beobachtungsposten bestehenden Lunar International Observer Network (LION; siehe Box), wie die NZZ schreibt.

Mit dem LION-Programm wurde ein weltumspannendes Überwachungsnetz eingerichtet, das den Mond im Auge behalten sollte – vor allem während Nasas Apollo-Missionen. Und ganz besonders während der Mondlandung 1969. Damals werweisste man noch darüber, ob es auf dem Mond Erdbeben sowie Vulkan- und Gasausbrüche gibt.

Diese Vorstellung stammte wohl daher, dass ab und an Gesteinsbrocken auf dem Mond aufschlagen, was von der Erde aus wie ein Ausbruch aussieht. «Man wusste einfach noch nicht, was auf die Astronauten zukommt», sagt AGZO-Präsident Kohl.

Unbezahlbare Teleskope

Die Walder Amateur-Astronomen German, Wild und Brändli «fachsimpelten» schon seit den frühen 60er-Jahren zusammen über ihr Hobby. 1966 gründeten sie die AGZO. Teleskope waren damals unerschwinglich teuer, was nur durch den Umstand abgemildert wurde, dass sie im privaten Handel sowieso nicht erhältlich waren.

«Ein Teleskop hätte auf die heutigen Verhältnisse gerechnet wohl um die 20‘000 Franken gekostet», sagt Kohl. Die Walder Hobby-Astronomen – wie so viele ihrer Zunft – bauten darum ihre eigenen Spiegelteleskope. Einige wurden gar mit Motoren versehen, um der Erdrotation entgegenzuwirken. Damit blieben die Himmelskörper immer schön im Bild. Die Eigenbauten kosteten zwar noch immer einige Hundert Franken, waren für Private aber immerhin erschwinglich.

Germann, Wild und Brändli beteiligten sich am LION-Programm seit der Apollo-10-Mission, die am 18. Mai 1969 abhob. Diese Mission sollte noch nicht auf dem Erdtrabanten landen, sondern erst alle Gerätschaften und Abläufe unter realen Bedingungen testen. «Diese Amerikaner!», kommentierte der Zürcher Oberländer damals diese «unerhörte» Unternehmung.

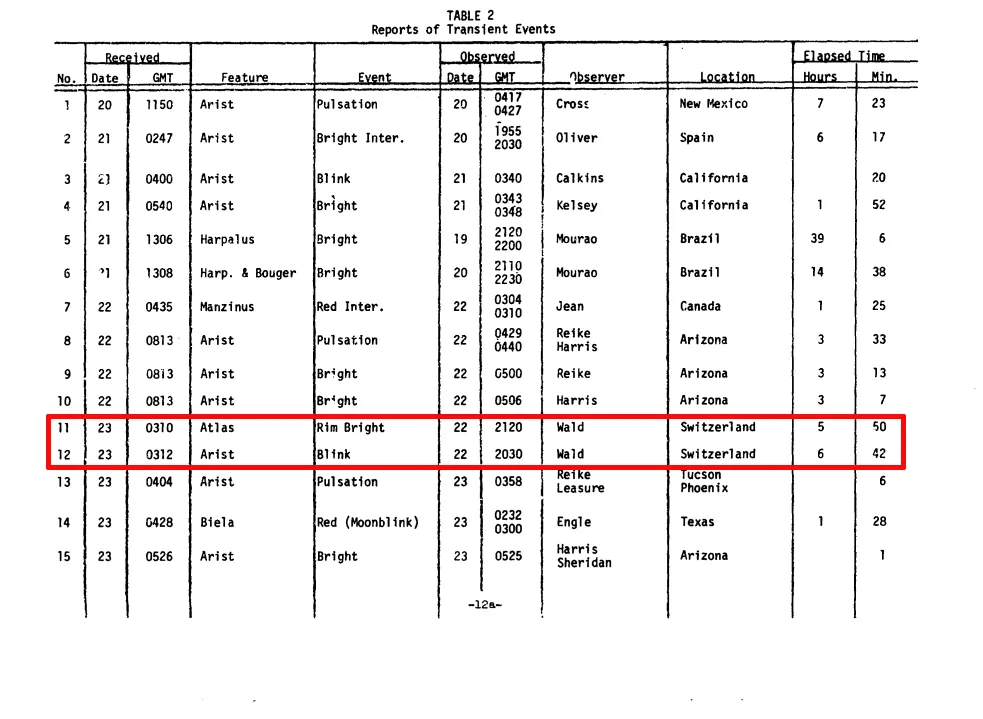

Bei der Apollo-10-Mission beobachteten die Walder zweimal ein Phänomen, das sie jeweils an die Smithsonian Institution weiterleiteten. Insgesamt gingen während der Apollo-10-Mission 54 solcher Meldungen ein. Die Nasa freute das und nannte es ein herausragendes Beispiel internationaler Kooperation. «Allen Beobachtern ist zu gratulieren», schrieb sie im Missionsbericht.

Die Mondlandung selbst verlief für die Walder Hobby-Astronomen ruhig. «Von unseren Beobachtungen während des Raumfluges können wir nichts Spektakuläres melden», schrieb Alfred Wild im Nachgang zur Mondlandung.

Allerdings hätten die Amerikaner am 19. Juli telefonisch um die Abklärung eines «sonderbaren Blinkens» in einem Krater gebeten. Weil der Mond aber gerade ungünstig am Himmel stand, konnten die Walder nichts zur Aufklärung beitragen. Sowieso hätten während des Raumflugs Wolken die Sicht behindert.

Fünfzig Jahre später, am Sternguckeranlass in Zürich, war die Sicht dagegen frei. Und das Jahrzehnte alte Teleskop Walter Brändlis tat noch immer seinen Dienst. «Man müsste die Spiegel mal wieder neu beschichten, aber den Mond hat man gut gesehen», sagt Kohl.

Die Walder Astronomen selbst konnten am Anlass nicht dabei sein. Germann und Wild leben nicht mehr. Walter Brändli ist hochbetagt und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Das LION-Programm

Die US-amerikanische Weltraumagentur Nasa gründete das Lunar International Observers Network (LION) im März 1969. Es sollte ein weltumspannendes Überwachungsnetz aus professionellen und Amateur-Astronomen errichten. Diese sollten den Mond im Auge behalten, vor allem während den Apollo-Missionen. Bei der Apollo-10-Mission im Mai 1969 nahmen laut Nasa-Protokoll 46 Beobachterstationen in den USA und 130 aus 31 anderen Ländern daran teil. Die Zahl der Astronomen wurde auf etwa 300 geschätzt. Während der Apollo-11-Mission im folgenden Juli habe sich diese Zahl bereits erhöht, unter anderem durch «mehrere» Gruppen aus Westeuropa. In einem Zwischenbericht 1970 hält die Nasa fest, dass von 225 Stationen 38 Prozent aktiv seien. Darunter auch jene in Wald, wie eine Liste zeigt. Das LION-Programm wurde bis zur letzten Apollo-Mission 1972 aufrechterhalten.