Der grösste private Arbeitgeber von Uster feiert Jubiläum

Gründungsjahr 1875

Es ist eine Geschichte von technischer Innovation, von strategischen Weichenstellungen und einer beeindruckenden Globalisierung. Uster Technologies feiert den 150. Geburtstag.

Es ist eine wechselvolle Geschichte, die das 1875 gegründete Unternehmen in den letzten anderthalb Jahrhunderten durchlebt hat. Das ist gar nicht anders möglich in einer Zeit, in der sich die Welt immer schneller dreht. In einem Zeitraum, in dem der Mensch das Pferd mit dem Raumschiff tauschte, vom Kohleofen auf die Wärmepumpe umstieg und den Rechenschieber durch die künstliche Intelligenz ersetzte.

Nur drei Beispiele, die zeigen, wie sich die Zeiten gewandelt haben – auch in Uster, das im 19. Jahrhundert eine stürmische Phase der Industrialisierung erlebte. In diese Zeit fiel die Gründung einer mechanischen Werkstätte durch Jakob Kuhn.

Ursprünge und Pionierjahre (1875 bis 1925)

Und so beginnt die Geschichte der heutigen Uster Technologies am 4. Oktober 1875. Der Mechaniker Jakob Kuhn erwirbt an der Florastrasse eine Liegenschaft und richtet eine mechanische Werkstätte ein, in der er unter anderem Telegrafenapparate herstellt.

Fünf Jahre später übernehmen Alfred Zellweger und Wilhelm Heinrich von Ehrenberg die kleine Werkstätte und gründen die «Fabrik für electrische Apparate». Schwerpunkte der Produktion sind Lichtanlagen, elektrische Läutwerke, Telefonapparate, Telefonzentralen und Elektromotoren. Man setzt voll auf die damals neue Elektrizität.

Schon 1882 liefert das Unternehmen die ersten Telefonapparate an die eidgenössische Telegraphen- und Telephonverwaltung. Ein Jahr später beteiligt man sich an der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich mit Licht-, Sonnerie- und Telefonanlagen.

1892 stirbt Ehrenberg, Zellweger führt das Geschäft als Einzelfirma weiter. Kurz vor der Jahrhundertwende startet er mit dem serienmässigen Bau von Elektromotoren für die Industrie und die Landwirtschaft.

Nach 36 Jahren im Unternehmen stirbt Zellweger im Jahr 1916. Das Weiterbestehen der Firma mit ihren rund 60 Angestellten steht ernsthaft infrage. Jakob Heusser-Staub, damals der bedeutendste Industrielle im Zürcher Oberland, beteiligt sich finanziell und ermöglicht 1918 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. In den folgenden Jahren schiesst der Investor immer wieder Geld in die Firma ein, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Ein neues Geschäftsfeld (1927)

Nach einem Brand zieht das Unternehmen 1925 in die Räumlichkeiten einer ehemaligen Grossspinnerei – dem heutigen Zellweger-Park. Inspiriert vom Hauptaktionär und Textilindustriellen Heusser-Staub, entwickelt sich ein neuer Geschäftszweig, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Textilindustrie.

1927 beginnt die Zellweger AG Uster mit der Produktion mechanischer Hilfsmaschinen für Webereien. Die «Gross-Uster» kommt auf den Markt. Sie mechanisiert den zeitraubendsten Teil des Webprozesses, das Anknüpfen der Webketten, und begründet den internationalen Ruhm der Firma Zellweger. Später sollten die handlichere «Klein-Uster» folgen, dann die «Ustermatic» und die «Topmatic».

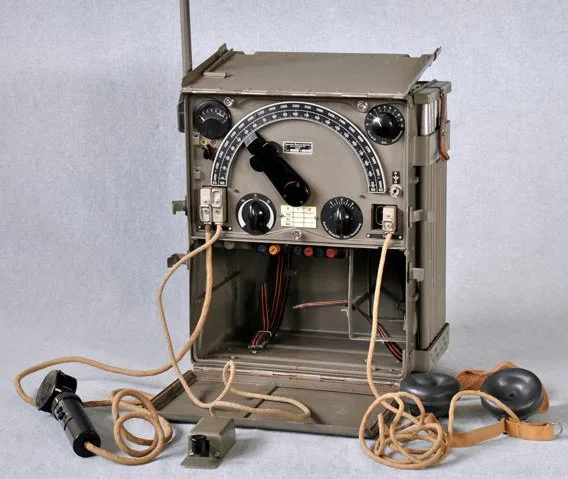

Gleichzeitig entwickelt und produziert die Zellweger AG Uster Funkgeräte für die Schweizer Armee. Das dritte Produktionsgebiet bleibt der Bau von Elektromotoren.

Im Gegensatz zu Firmen wie Brown, Boveri & Cie. (BBC) in Baden oder der Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) in Zürich, die Grossmotoren für Kraftwerke entwickeln, konzentriert sich Zellweger auf Kleinmotoren von 0,5 bis 10 PS. Tausende davon werden in Kaffeemühlen, Käsereiben, Rahmschlägern und einer ganzen Reihe von Maschinen für Metzgereien eingebaut.

Der Uster-Standard (1948)

Anfang der 1940er Jahre suchen Schweizer Spinnereien nach einer zuverlässigen Methode, um textile Fasern und Garne auf Gleichmässigkeit zu messen. Diese Eigenschaft ist bis heute ein entscheidender Faktor für Wert und Qualität einer Textilie.

Zellweger entwickelt ein Gerät, mit dem sich die Qualität von Textilien objektiv und wiederholend prüfen lässt. 1948 kommt der erste Garngleichmässigkeitsprüfer (GGP) auf den Markt. Diese Erfindung sollte das Unternehmen bis heute noch prägen.

1957 veröffentlicht das Unternehmen erstmals die «Uster Statistics», einen Satz standardisierter Qualitätsparameter rund um Garngleichmässigkeit. Die Statistik gibt der Qualität einen numerischen Wert und ist bis heute ein global anerkannter Industriestandard.

Fusion, Diversifikation und neue Märkte (1960 bis 2000)

1961 wird der Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes gemeinsam mit einem Ausstellungspavillon im Herterweiher abgeschlossen.

Ende der 1960er Jahre expandiert Zellweger durch verschiedene Übernahmen, unter anderem der Polymetron AG in Hombrechtikon und der Telefonografen AG in Uster.

In den 1980er Jahren wird die Zusammenarbeit mit anderen Schweizer Herstellern in der Telefonie intensiviert: Mit der Autophon AG, der Hasler Holding AG und der Gfeller AG wird 1984 der Verein Association Suisse de Communication (Ascom) ins Leben gerufen, um Entwicklungen und Fabrikationskapazitäten der Schweizer Fernmeldeindustrie besser zu koordinieren. 1987 entsteht daraus die Ascom Holding AG, in der Zellweger Schlüsselpositionen besetzt.

1993 fusioniert Zellweger mit der Luwa AG. Luwa ist ein Pionier für Luft- und Filtersysteme in der Textilindustrie.

Bis 1997 werden mehrere Geschäftsfelder über Teilverkäufe abgetreten, unter anderem Telefonie und Funk an Ascom und die Elektroinstallation an die Burkhalter-Gruppe.

Management-Buy-out und Aufbau einer globalen Präsenz (2003 bis heute)

2003 wird der Textilbereich im Rahmen eines Management-Buy-outs aus der Zellweger-Luwa-Gruppe ausgegliedert. Die neue Firma wird zur Uster Technologies AG. Strategisch setzt das Unternehmen auf den Ausbau der Marktführerschaft im Bereich textile Qualitätsprüf- und Messsysteme. 2005 wird ein Entwicklungs- und Produktionsstandort in Suzhou (China) gegründet – strategisch wichtig für den asiatischen Markt.

2012 übernimmt Toyota Industries Corporation die Aktien der Uster Technologies AG. Der japanische Mischkonzern führt Uster Technologies als eigenständige Tochtergesellschaft weiter.

Das Unternehmen bietet Hightech-Laborsysteme und Inline-Messtechnik zur Kontrolle von Fasern, Garnen und Stoffen und beschäftigt weltweit rund 650 Mitarbeitende. 300 davon sind in Uster tätig und machen das Unternehmen zum grössten privaten Arbeitgeber der Stadt.

Aus einer lokalen Werkstatt ist ein internationaler Technologieführer entstanden, der mit seinen Messsystemen und Qualitätsstandards eine ganze Industrie prägt.

Unser neuer Newsletter «Cash & Cow»

Abonnieren Sie hier den Newsletter zur Regionalwirtschaft – einmal pro Monat in Ihrem Postfach.