Steigt in Westafrika ein Fest, feiert auch Russikon mit

Edle Stoffe aus dem Oberland

Der «Boubou» gehört in weiten Teilen Westafrikas zum guten Ton. Die Stoffe für diese traditionellen Gewänder kommen aus dem Zürcher Oberland.

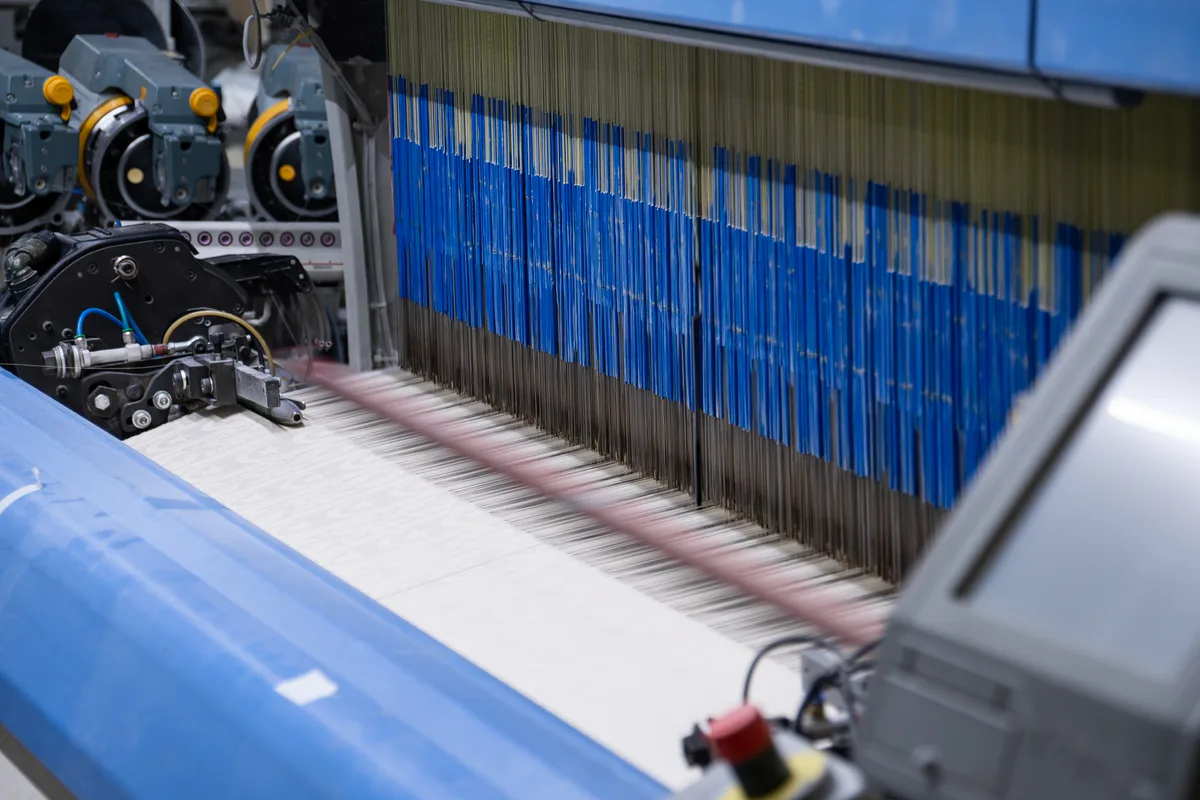

Der Lärm ist ohrenbetäubend und wäre ohne Gehörschutz nicht auszuhalten. Mit 105 Dezibel rattern die 96 Webmaschinen in der Produktionshalle der Weberei Russikon, der letzten industriellen Baumwollweberei in der Schweiz. Pro Minute jagen diese Maschinen 650 horizontale Schussfäden durch die 12’000 vertikal in die Maschine eingespannten Kettfäden. In diesem mittlerweile rund 200-jährigen Herstellungsprozess entstehen schwere Damaststoffe und später Mode für Westafrika.

56 Mitarbeitende zählt die Weberei Russikon aktuell. Es waren schon bedeutend mehr in der bewegten Geschichte der 1887 als Weber & Bosshard gegründeten Weberei. Zunächst wurde von hier aus eine Handweberei im Verlagssystem organisiert. Rund 1000 Webstühle waren Ende der 1890er Jahre für die Firma in Betrieb. Viele davon standen in Privathäusern in und um Russikon, aber das Einzugsgebiet reichte bis in die Innerschweiz und das Berner Oberland.

Gewoben wurden zunächst Seidenstoffe. Doch die beiden Weltkriege und die Konkurrenz aus Fernost setzten diesem Geschäft zu, sodass nach und nach Baumwolle an die Stelle der Seide trat.

Die Heimatverbundenheit des Gründers

Dass überhaupt in Russikon produziert wurde, war vor allem dem Gründer Jean Weber zu verdanken, der sich seiner Heimatgemeinde verbunden fühlte und seine Fabrik trotz der ungünstigen Verkehrslage hier aufbaute. Lange Jahre produzierte man Baumwollgewebe von höchster Qualität. Daraus wurden später hochwertige und entsprechend teure Herrenhemden, aber auch exotische Stücke wie die traditionelle arabische Kopfbedeckung Yashmagh oder auch Foulards und Schals für traditionelle nordafrikanische Kleidung.

«Die Firma musste sich immer wieder anpassen, um überleben zu können», sagt Silvio von Pich Lipinski. Der Textiltechniker leitet die Weberei seit Januar 2024 als Geschäftsführer und Leiter Produktion. Nach verschiedenen Übernahmen in den 1980er und 1990er Jahren hatte die Getzner Textil AG aus Bludenz (Vorarlberg) 1996 die Aktienmehrheit an der Weberei Russikon übernommen und den Maschinenpark modernisiert.

Trotzdem war mit Hemden, Foulards oder Kopfbedeckungen aus Baumwolle kein Geld mehr zu verdienen. «Die Konkurrenz aus Fernost ist in diesem Markt schlicht zu gross», sagt Nicole Erb, Personalverantwortliche in Russikon. 2012 wurden die ersten Jacquard-Maschinen in Russikon installiert.

Der Jacquard-Webstuhl

Der erste mechanische Webstuhl wurde 1785 vom Engländer Edmund Cartwright erfunden. Eine erhebliche Verbesserung brachte schliesslich 20 Jahre später die Webmaschine des französischen Seidenwebers Joseph-Marie Jacquard (1752–1834).

Die senkrechten Kettfäden konnten einzeln hochgezogen werden und ermöglichten so das Weben gross gemusterter Gewerbe. Gesteuert wurden diese Kettfäden durch je eine Lochkarte pro Schuss.

Heute steuern Computer die Bewegungen der 12’000 Kettfäden pro Webstuhl.

Denn die Verantwortlichen in Bludenz stellten vor allem aus Afrika eine steigende Nachfrage nach Damaststoffen mit grossen Mustern fest, die mit der Jacquard-Technik hergestellt werden. Dabei waren die Österreicher einige Jahre zuvor zufällig auf diesen Markt gestossen. «2002 wollte Getzner Restposten als Bettwäsche in Westafrika verkaufen», erklärt von Pich Lipinski, «rasch stellte sich aber heraus, dass die Menschen daraus Kleider nähen liessen.»

Bis 2018 war die Umstellung auf Jacquard-Maschinen in Russikon abgeschlossen, seit 2019 arbeitet die Weberei ausschliesslich für den afrikanischen Markt. Von Pich Lipinski: «Unsere Damaststoffe sind der Ferrari unter den Stoffen in Westafrika.»

Dazu ein kleiner Exkurs: Wenn in Westafrika ein Fest gefeiert wird, dann ist der sogenannte Boubou ein beinahe unverzichtbarer Bestandteil der Garderobe. Der Boubou ist ein Prestige-Kleidungstyp für wohlhabende Männer und Frauen von Senegal bis Kamerun.

Ursprünglich wurde er von muslimischen Männern zu religiösen Anlässen wie dem Eid al-Fitr (Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadan) und dem Freitagsgebet in der Moschee und zu Familienfeiern wie Hochzeiten oder Beerdigungen getragen. Heute schätzen ihn auch Frauen, und die lokalen Schneider bringen zunehmend moderne Schnitte auf den Markt.

Farbe, Klang, Duft der Kleidung

Nicht nur die Formen und die (insbesondere für Frauen) oft knallbunten Farben sind wichtig. Zu einem guten Auftritt in Westafrika gehören auch der Klang und der Geruch. Der schwere Damast aus Russikon knistert, wenn sich sein Träger oder seine Trägerin bewegt. «Die Menschen wollen nicht nur gesehen, sondern auch gehört werden, wenn sie einen Raum betreten», sagt Nicole Erb.

Und das ist noch nicht alles: Die Farben für die Stoffe sind mit Rosenduft getränkt. Nicole Erb: «Dieser Duft hält locker 20 Wäschen stand. Und wir sprechen hier nicht nur vom Schonwaschgang, sondern auch vom Waschbrett am Brunnen.»

Wenn die Stoffe die kleine Fabrik in Russikon verlassen, deutet noch wenig auf ihre definitive Form und Farbe hin. Es sind gemusterte, aber noch cremefarbene Stoffbahnen, die an den geschärften Augen der Qualitätssicherung vorbeiziehen, ehe sie per Lkw ins Stammhaus der Getzner-Gruppe nach Bludenz verfrachtet werden.

Dort werden die Stoffe veredelt. «Erst diese Veredelung macht unsere Stoffe einzigartig», sagt Silvio von Pich Lipinski. «Mit der richtigen Webmaschine kann eigentlich jeder eine solche Stoffbahn herstellen. Aber die Farbe, der Glanz oder das Knistern des Damasts benötigen viel Know-how.»

Getzner liefert die fertigen Stoffe nach Westafrika an lokale Händler, die sie an Schneidereien weiterverkaufen. Rund 60 bis 200 Franken beträgt der Materialwert eines neuen Boubou. Das ist gut und gerne ein Monatsgehalt in Senegal.

Copyright oder the right to copy?

Doch es gibt auch preiswerte Varianten. «Unsere Stoffe und unsere Marke werden oft gefälscht», sagt Nicole Erb. Gerade chinesische Hersteller interpretieren den Begriff «Copyright» oft als «the right to copy» (das Recht zu kopieren) und produzieren minderwertige Billigware mit dem Getzner-Logo. Silvio von Pich Lipinski: «Getzner sucht auf den lokalen Märkten aktiv nach diesen Fälschungen und hat chinesische Hersteller auch schon verklagt.»

1550 Mitarbeitende beschäftigt die Getzner Textil AG insgesamt. 78 Millionen Laufmeter Gewebe produziert der Konzern jährlich und erwirtschaftet damit einen Umsatz von knapp 500 Millionen Euro.

Die 56 Russiker Mitarbeitenden arbeiten an sechs Tagen die Woche im Drei-Schicht-Betrieb – nur von Samstag auf Sonntag ruhen die Webmaschinen. Rund drei Millionen Laufmeter Stoff werden in der Weberei Russikon pro Jahr produziert.

Es sei nicht einfach, Leute für diese Arbeit zu finden, sagt Geschäftsführer von Pich Lipinski: «Nicht jeder mag Schichtarbeit, zudem ist der Arbeitsplatz sehr laut.» Bis vor Kurzem wurden in Russikon noch Textiltechnologen ausgebildet. Aktuell gibt es einen lernenden Produktionsmechaniker.

«Aktuell könnten wir mehr Mitarbeitende brauchen», sagt von Pich Lipinski. Aber man wisse in der Textilindustrie nie, was die Zukunft bringe: «Und wir sind die letzte Baumwollweberei in der Schweiz und möchten keine Textiltechnologen ausbilden, die am Ende mit einem Fähigkeitszeugnis, aber ohne berufliche Perspektive dastehen.» Der Produktionsmechaniker ist da einiges flexibler.

Neben Russikon produziert die Getzner-Gruppe auch in Gera im ostdeutschen Bundesland Thüringen Damaststoffe. Die dortige Weberei ist mit 240 Jacquard-Maschinen fast dreimal so gross wie Russikon.

Trotzdem und trotz dem Standort, der auch über 140 Jahre nach der Gründung kein bisschen ideal ist, steht Russikon nicht zur Debatte, wie von Pich Lipinski bekräftigt. Man spüre zwar die wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgrund der geopolitischen Lage, und der teure Schweizer Franken mache es auch nicht einfacher. «Aber hier in Russikon sind vorerst keine Anpassungen geplant.»

Die textile Tradition im Zürcher Oberland lebt also weiter.