Zürcher Labors stossen an ihre Grenzen

Es ist kurz nach 16 Uhr, draussen dämmert es bereits, in der Zürcher Laborgemeinschaft 1 (LG 1) laufen die Vorbereitungen für den Ansturm, der neuerdings jeden Abend hier einsetzt. Eine Labormitarbeiterin klebt QR-Codes auf Hunderte Teströhrchen, eine andere liest am Computer Testformulare ein.

Eine Mitarbeiterin sitzt vor einer Sicherheitswerkbank mit riesiger Abzugshaube und verarbeitet die letzten Covid-Proben, die tagsüber eingetroffen sind. Sie klaubt die gelben Gummistopfen aus den Röhrchen, zieht mit einer Einmal-Pipette einen Teil der Flüssigkeit auf und transferiert sie in ein anderes Röhrchen. Der Rest der Probe wird rund eine Woche aufbewahrt, für den Fall, dass weitere Untersuchungen nötig sind, etwa auf einen anderen Erreger.

Es ist eine eintönige Arbeit, die dennoch höchste Konzentration erfordert. Nichts darf verwechselt, keine Probe mit Resten einer anderen kontaminiert werden. Und weil die Proben hochansteckend sein können, hat die junge Frau das Schiebefenster vor der Werkbank so weit heruntergezogen, dass sie gerade noch ihre Hände unten durchstecken kann. Handschuhe und Maske sind Pflicht.

Im Labor bedeutet jeder Test Handarbeit

«Es steckt sehr viel Handarbeit hinter der ganzen Testerei», sagt Hanspeter Hinrikson. Der Mikrobiologe leitet die Abteilung in der LG 1, wo die Covid-PCR-Tests verarbeitet werden. Hinrikson bitten in sein Büro, an dessen Türrahmen ein Computerausdruck hängt. Darauf eine gezackte, steil nach oben zeigende Linie: «Die Entwicklung bei den PCR-Tests in den letzten Wochen.»

Genaue Zahlen gibt die LG 1 nicht heraus. Aber Hinrikson sagt: «Wir verarbeiten momentan ungefähr das Vier- bis Fünffache an Proben wie in normalen Zeiten.» Und der Herbst ist ohnehin eine sehr harte Zeit in den Labors, weil jetzt viele Erreger zirkulieren. Gemäss Fatime Imeri, Laborspezialistin und CEO der LG 1, ist die Kapazität des Labors ausgeschöpft: «Unsere Geräte können nicht mehr Tests verarbeiten. Wir sind deshalb daran, für unseren Standort in Basel neue Maschinen zu beschaffen.» Noch könne man die Proben in der Regel innert 24 Stunden testen, aber vereinzelt komme es zu Verzögerungen.

Von Testrekord zu Testrekord

So oder ähnlich klingt es auch aus anderen Labors, die diese Zeitung angefragt hat. Bei Analytica in Zürich etwa hat sich die Zahl der individuellen PCR-Tests innert vierzehn Tagen verdoppelt. Der Kanton meldet seit den Herbstferien fast Woche für Woche neue Rekordzahlen, letzte Woche wurden erstmals über 180’000 Tests durchgeführt. Das sind rund 25’000 Tests pro Tag.

Und die grosse Testoffensive steht nach dem Willen des Bundesrats erst noch bevor. Künftig sollen unter anderem die Schulen zu Reihentests verpflichtet werden – auch Gymnasien und Berufsschulen. Allein das wird das Testvolumen im Kanton Zürich massiv erhöhen, denn nach wie vor führt jede dritte Volksschule keine Pooltests durch, und auf der Sekundarstufe II gibt es noch gar keine Massentests.

Hinzu kommt, dass auch Betriebe öfter testen sollen. Zudem will der Bundesrat die Zertifikatspflicht ausweiten, gleichzeitig sollen Zertifikate nach einem PCR-Test künftig nur noch 48 statt 72 Stunden gültig sein. All das wird noch einmal zu deutlich mehr Tests führen. Kann das gut gehen?

Hinrikson sagt, er finde die Testoffensive richtig, nur: «Wer analysiert all die Proben?» Die Pooltests seien ja noch planbar, sagt der Laborleiter, aber jeder positive Pool führe dazu, dass bis zu zehn Personen innert nützlicher Frist einzeln getestet werden müssen. Viele Labors bauen wie die LG 1 aus, so gut sie können, aber auch da gibt es Grenzen. Zwar können viele Arbeiten von zuverlässigen Hilfskräften ausgeführt werden, aber gute Fachkräfte sind knapp. Beim Material und den Maschinen zeichnen sich bereits wieder europaweit Engpässe ab.

Darauf angesprochen, verweist Jérôme Weber, Sprecher der Zürcher Gesundheitsdirektion, auf das Bundesamt für Gesundheit. Dieses sieht kein Problem. Die Schweizer Labors könnten bis zu 80’000 PCR-Tests pro Tag verarbeiten, heisst es auf Anfrage. Zurzeit werden landesweit knapp 50’000 Tests pro Tag gemacht. Bei der Hirslanden-Gruppe, die in mehreren Kantonen die Pooltests durchführt, klingt es ähnlich. Die zugesicherte Testkapazität liege um ein Mehrfaches über dem aktuellen Volumen, schreibt Mediensprecher Simon Kessler.

Schon jetzt gibt es Verzögerungen

Allerdings ist schon heute nicht mehr garantiert, dass die Testresultate innert 24 Stunden eintreffen. Das trifft unter anderem die Schulen. So hat die Schulpflege Richterswil kürzlich die Eltern in einem Brief, der dieser Zeitung vorliegt, um Verständnis für Verzögerungen bei der Übermittlung der Testresultate gebeten. In einer Horgener Schulklasse mussten die Kinder nach einem positiven Pooltest zu Einzeltests antraben – bis diese ausgewertet waren, dauerte es zweieinhalb Tage. In der Zwischenzeit steckten sich weitere Kinder mit dem Virus an, wie ein betroffener Vater erzählt.

Die Bildungsdirektion äusserte sich auf Anfrage dazu nicht. Hirslanden-Pressesprecher Simon Kessler bestätigt einzelne Verzögerungen. Die Ursache dafür liege aber «hauptsächlich darin, dass die vorgeschriebenen Prozesse nicht eingehalten werden.» So fehlten zum Beispiel immer wieder Personendaten auf den Testformularen, oder die Barcodes seien so aufgeklebt, dass sie nicht lesbar seien. Grundsätzlich aber reichten die Kapazitäten der Labors.

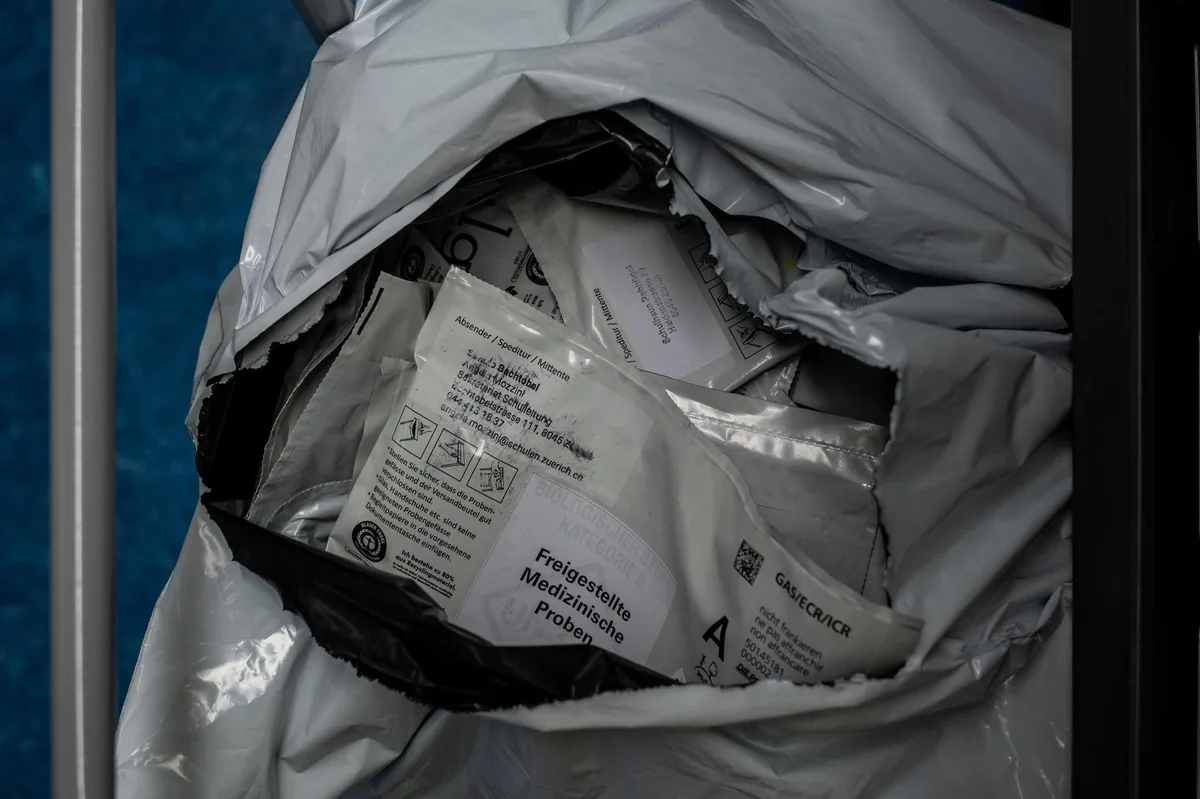

Säcke voller Proben – jeden Abend

Inzwischen hat im Labor LG 1 der grosse Ansturm begonnen: Kuriere liefern Säcke voller Proben ab und nehmen neues Testmaterial mit. Fünf Frauen machen sich an die Arbeit, packen die Proben aus (auch das passiert in der Sicherheitswerkbank), lesen Formulare ein, pipettieren die Covid-Proben in die Analyseröhrchen. Bis 22 Uhr werden sie nun arbeiten.

Könnte das ganze Verfahren nicht mehr automatisiert werden? Hinrikson sagt, schon heute arbeite das Labor sehr viel industrieller, als je jemand erwartet hätte. Die eigentliche PCR-Testung etwa übernehmen heute grosse Analysemaschinen, rund zwei Meter hohe, drei Meter breite Kästen, die mehrere Hundert Proben gleichzeitig verarbeiten können. Vier Stunden dauert es, bis die Resultate vorliegen.

Hinriksons Handy klingelt, der Leiter einer stationären Einrichtung hat Fragen zu einem schwach positiven Test. Das sei ein Aspekt, der oft vergessen gehe, sagt Hinrikson nach dem Telefongespräch: «Gerade schwach positive Tests stellen die Institutionen vor heikle Fragen. Darf ein geimpfter, symptomloser Bewohner nach einem positiven Test noch im Speisesaal essen? Für welche Arbeiten kann eine Pflegende noch eingesetzt werden?»

«Mit Medizin hat das nichts mehr zu tun.»

Hanspeter Hinrikson, Mikrobiologe, über die Lifestyle-Testerei

Solche Telefonate führt Hinrikson oft, sie gehören zum Berufsalltag. Anders die Anrufe, die er neuerdings ebenfalls öfter erhält, auch mal sonntags um sechs Uhr früh: von Reisenden, die am Gate stehen und noch kein Zertifikat erhalten haben, weil sie sich zu spät haben testen lassen. Manche drohen dann mit einer Klage, andere schreien den Laborleiter an. «Mit Medizin», sagt Hinrikson, «hat das nichts mehr zu tun.»

Das sei es auch, was vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schaffen mache: die Lifestyle-Testerei. Überstunden, um einer Pandemie Herr zu werden? Klar, jederzeit. Überstunden, damit ein schwer kranker Mensch eine Diagnose erhält? Natürlich. Aber Überstunden, nur damit jemand in die Ferien fliegen kann oder in den Ausgang? Überstunden, weil zu viele Menschen zu unvorsichtig sind? Er wisse von Laborantinnen und Laboranten, aber auch von Kadermitarbeitenden, die genau deswegen in einen anderen Laborbereich gewechselt haben, sagt Hinrikson: «Das finde ich das Schwierigste in der ganzen Situation: dass das Laborpersonal das alles ertragen muss. Wir müssen aufpassen, dass wir die Balance nicht verlieren.» (Liliane Minor)