Neben Fäkalien und Handys müssen jetzt auch Pestizide raus

An der Urne wird entschieden, ob die Ara Bachwis in Fällanden ausgebaut wird. Auf einem Rundgang erklärt ein Mitarbeiter die Anlage und sagt, weshalb er das Wasser auch nach der letzten Reinigungsstufe nicht trinken würde.

«Hier kommt das Abwasser aus Fällanden, Schwerzenbach, Volketswil und Maur an.» Martin Moos, stellvertretender Betriebsleiter der Abwasserreinigungsanlage (Ara) Bachwis in Fällanden, zeigt auf einen tiefen Schacht. Darin führt eine Wartungstreppe hinab, und an deren Ende liegt ein Gitterpodest mit Klopapierfetzen.

Wie viel Wasser hier ankommt, hängt vom Wetter und von der Jahreszeit ab. In einer trockenen Sommerphase flössen nur etwa 30 Liter pro Sekunde durch, sagt Moos. Bei intensivem Regen würde die Menge auf 2000 Liter pro Sekunde ansteigen. «Dann wird das Wasser in den Regenrückhaltebecken der verschiedenen Gemeinden zurückgehalten.»

Denn die Anlage kann aktuell nur 500 Liter Abwasser pro Sekunde bewältigen. Zum Vergleich: Durch die Glatt fliessen bei trockenem Wetter momentan etwa 4000 Liter Wasser pro Sekunde. Eine grosse Wassermenge gebe nicht automatisch mehr zu tun für die Ara-Mitarbeiter. Nur gewisse Wartungsarbeiten könnten sie zu der Zeit nicht umsetzen.

Vom Schacht wird das Abwasser mit sämtlichen Fäkalien und allem Unrat mittels zweier sogenannter Archimedes-Schrauben 4,7 Meter hoch ins Rechengebäude transportiert.

Vor dem Gebäude erzählt Martin Moos, was sie in der Anlage alles rausfischen. «Wir finden Handys, Einwegrasierer oder Spielsachen. Es haben uns schon Leute angerufen, die nach ihrem Ehering gefragt haben.» Doch für solch kleine Gegenstände gebe es kaum Hoffnung. Die zwei Umlaufrechen, die dafür vorgesehen sind, Metall, Holz oder Textilien zurückzuhalten, sind dafür zu weitmaschig.

Toilettenpapier rausfischen

Die Gerüche des schmutzigen Abwassers sind vor dem Rechengebäude nur wenig wahrnehmbar. Ganz anders, als Moos das breite Tor öffnet. Sofort macht sich ein beissender Geruch breit. Es ist der Raum, wo Fäkalien und Toilettenpapier vorbeischwimmen und das Papier in eine Waschanlage transportiert wird. Dort wird es gereinigt, ausgepresst und in 800-Liter-Container befördert. Martin Moos zeigt auf den mit einem Plastiksack ausgekleideten Container, der braunes Papier enthält. «Etwa 90 Tonnen WC-Papier werden hier jährlich rausgeholt.» Dieses wird zur Kehrichtverbrennung gebracht.

Bevor ich verdurste, würde ich dieses Wasser trinken.

Martin Moos, stellvertretender Betriebsleiter Ara Bachwis

Mitarbeiter, die hier Wartungsarbeiten oder dergleichen machen, tragen FFP3-Atemschutzmasken und je nach Einsatz auch Überkleidung. Hygienevorschriften würden auf dem Gelände konsequent umgesetzt. «Wir waschen regelmässig unsere Hände und wechseln oft die Arbeitskleider.»

Dass der Geruch nicht intensiv nach draussen strömt, dafür sorgt ein Ozongenerator. Künftig soll die Filtration noch mit einem Biofilter verbessert werden. Dieser wird, so der Plan, im neuen Rechengebäude samt Schneckenpumpenhebewerk, Elektroraum, Nassraum, Werkstatt, Magazin und Lagerräumen untergebracht. Das heutige Gebäude mit Baujahr 1978 wird abgebrochen.

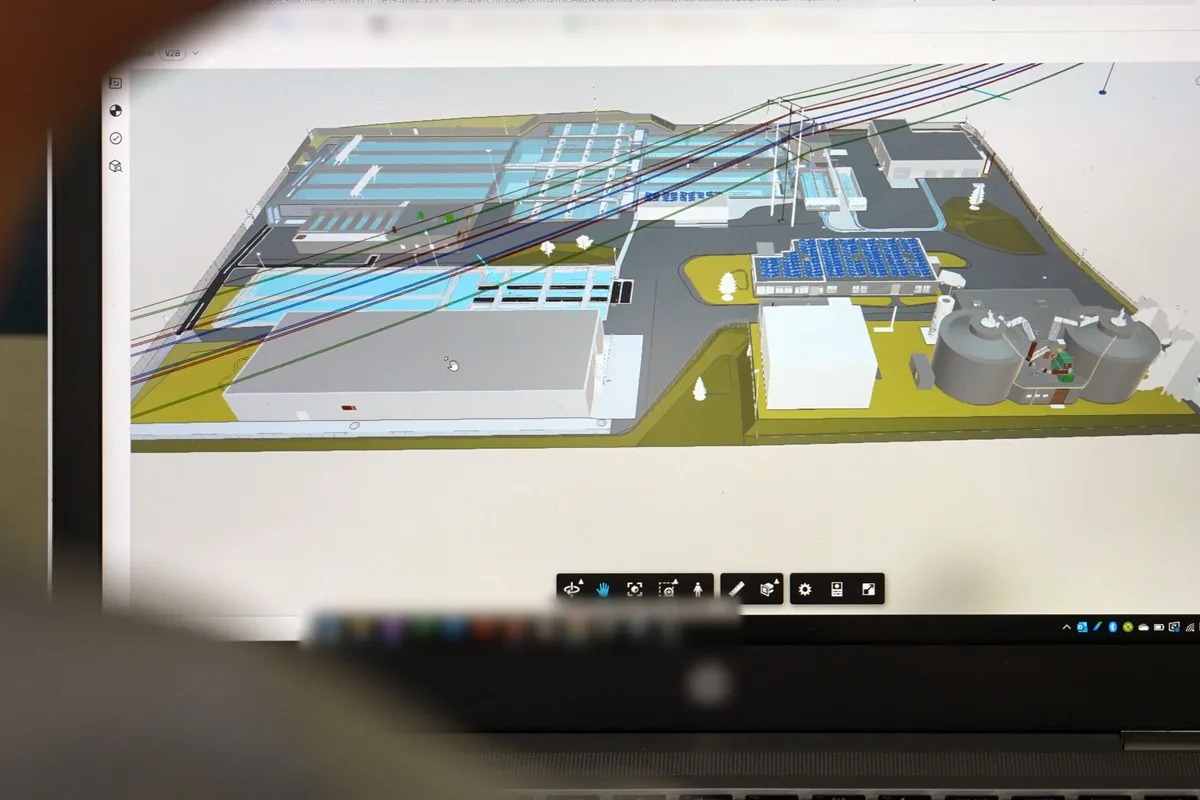

Das Ganze soll im Zuge des Ausbaus der Anlage geschehen, über den die Stimmberechtigten der vier Zweckverbandsgemeinden am 28. September an der Urne abstimmen. 85,9 Millionen Franken wird es kosten, die Ara auf den neuesten Stand zu bringen und die Kapazität zu erhöhen. Der Bund würde voraussichtlich 19 Millionen Franken davon übernehmen. Geht alles glatt, dann starten die Bauarbeiten im Herbst 2026.

Weg mit dem Fett

Moos führt zu den Sandfängen, wo mithilfe von Luftgebläsen im Wasser Fette und Sand voneinander getrennt werden. Es sind zwei lange Becken, die je etwa 90'000 Liter Abwasser fassen können. Über eine Waschanlage wird der Sand von Fäkalien gereinigt und entwässert. Das Fett aus den Haushalten und der Industrie wird in einem Bunker gesammelt und anschliessend entsorgt.

Das Abwasser fliesst weiter zu den beiden Vorklärbecken, die zusammen über eine Million Liter fassen können. Die grossen Unterschiede der Beckenvolumen ist mit der Aufenthaltszeit des Wassers zu erklären. Im Vorklärbecken werden die restlichen Feststoffe getrennt. Dabei handelt es sich um kleinere Steine, Sand, Fäkalien, Nahrungsreste sowie Papier- und Textilfasern. Auf dem Beckenboden sammeln sich die schwereren Stoffe, während die leichten an der Oberfläche schwimmen.

Stickstoff und Kohlenstoff verabschieden sich

Zwischen 35 und 70 Minuten bleibt das Wasser hier liegen. Die Feststoffe an der Oberfläche und am Boden werden in einem Schlammschacht gesammelt, bevor das Wasser ins Biologiebecken fliesst.

Dort kümmern sich Bakterien um organische Substanzen. «Hier ist das Ziel, dass wir den Kohlenstoff und den Stickstoff aus dem Wasser bekommen», sagt Moos.

In den Abwässern fühlen sich offenbar auch die Enten wohl. Sie schwimmen in verschiedenen Becken herum, fressen aus dem Wasser oder sitzen am Beckenrand. Es sind nicht die einzigen tierischen Besucher der Ara. Moos sagt, dass Jahr für Jahr unvermittelt Hunderte Möwen vom Greifensee über die Anlage herfallen und ebenso schnell wieder weg sind. Wovon die Wasservögel angezogen würden, wisse er nicht.

Auf Wiedersehen Bakterien

Die letzten schwimmenden Flocken – es handelt sich dabei um eine Masse aus einzelligen und mehrzelligen Bakterien – werden in den Nachklärbecken abgesetzt. Nun ist das Wasser wegen des beigefügten Eisenchlorids plötzlich wieder braun. Das Metallsalz bewirkt, dass das Phosphor aus dem Wasser in die Flocken gelangt. Diese werden schwer, sinken zu Boden und können abgeführt werden.

Das Wasser wird nun zur Filteranlage geführt. Es ist die letzte Reinigungsstufe, in der die Verunreinigungen mithilfe von feinem Filtersand und durch die Zugabe von filtriertem Wasser ausgewaschen werden. Von hier wird das Wasser über einen Kanal zurück in die Glatt geleitet. Damit wäre das Wasser also trinkbar?

Martin Moos winkt ab: «Zwar würde ich dieses Wasser trinken, bevor ich verdurste. Doch es kann immer noch Coli-Bakterien enthalten.»

Hallo neue Reinigungsstufe?

Auf dem erhöhten Wartungspodest hat man einen Blick auf die grüne Wiese, wo eine weitere Filtrationsstufe entstehen wird, wenn die Stimmberechtigten den Kredit genehmigen. Damit sollen auch Mikroverunreinigungen wie Pestizide, Arzneimittel oder hormonelle Stoffe entfernt werden, die Auswirkungen auf die Ökologie haben. Beispielsweise führen Östrogene aus der Antibabypille dazu, dass männliche Fische weibliche Merkmale entwickeln.

Zudem soll die Ara eine zusätzliche Reinigungsstrasse mit all den verschiedenen Becken bekommen, um die Kapazität auf 90'000 Einwohner zu erhöhen. Heute kommt die Anlage mit der Bewältigung des Abwassers für 60'000 Einwohner bereits an ihre Grenzen.