«Die Asiatische Hornisse ist eine Gefahr für die ganze Bevölkerung»

Im Oberland gesichtet

Im Hinwiler Ortsteil Hadlikon wurde die gefährliche Asiatische Hornisse entdeckt. Xenia Bruggmann vom Imkerverein Bezirk Hinwil warnt vor dem Ausmass der Bedrohung durch das Insekt.

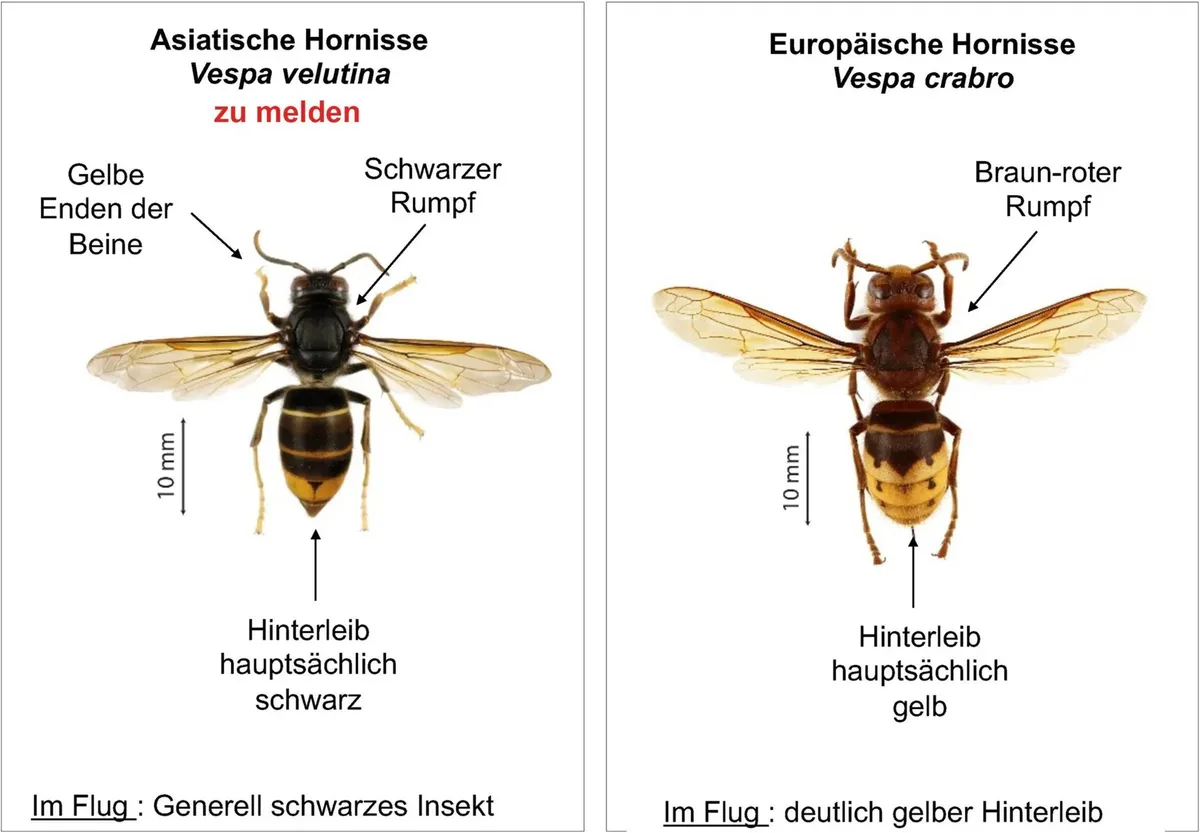

2004 kam sie aus China nach Frankreich, 2017 wurde sie erstmals in der Schweiz gesichtet, seit letztem Jahr ist sie auch im Oberland angekommen: Die Asiatische Hornisse ist auf dem Vormarsch. Die Vespa velutina ist im Vergleich zu den heimischen Hornissen etwas kleiner und hat einen schwarzen Körper mit gelbem Hinterleib und gelben Beinen. Ein Volk kann aus mehreren tausend Tieren bestehen und bringt jedes Jahr mehrere hundert neue Königinnen hervor, welche rund zehn neue Völker im nächsten Frühling bilden können. Bei der Europäischen Hornisse sind es nur ein oder zwei neue Völker.

Diese Vermehrung braucht viel Energie. Die Asiatische Hornisse benötigt Zucker für den eigenen Energieaufwand und Proteine für die Brutaufzucht. Zucker ist in reifem Obst oder Nektar zu finden. Doch für die Proteine geht sie auf die Jagd nach Insekten – hauptsächlich Bienen. «Ein Volk der Asiatischen Hornisse verspeist pro Jahr bis zu zwölf Kilogramm Insekten», sagt Xenia Bruggmann vom Imkerverein Bezirk Hinwil. «Wobei Wildbienen bereits jetzt bedroht sind, da ihr Lebensraum vermehrt verschwindet.»

Jede Sichtung der Asiatischen Hornisse muss darum auf der Website www.asiatischehornisse.ch gemeldet werden. Darin ersichtlich: 2024 wurden Asiatische Hornissen bereits am nördlichen Greifenseeufer und im Raum Illnau entdeckt. In diesem Jahr kam eine Meldung aus dem Hinwiler Ortsteil Hadlikon hinzu.

Xenia Bruggmann betreut in Wetzikon elf Bienenvölker und ist im Imkerverein Bezirk Hinwil zuständig für Betriebsberatungen. «Die Asiatische Hornisse ist ein viel besserer Jäger als die Europäische Hornisse – wie ein Helikopter kann sie sogar rückwärtsfliegen, in der Luft stehen bleiben und Geschwindigkeiten von bis zu 25 Stundenkilometern erreichen.»

Das Hauptproblem für die Imker: «Die Asiatische Hornisse positioniert sich oft direkt am Eingang vor dem Bienenhaus und lauert ihren Opfern auf. Dadurch fliegen die Bienen nicht mehr aus und können den für den Nachwuchs so wichtigen Blütenpollen nicht mehr sammeln.» Zum Teil dringen die Hornissen sogar in die Bienenstöcke ein, um an den Honig zu gelangen und diesen zu verspeisen.

Gleichzeitig gibt es mittlerweile viele Techniken, wie Imker ihre Bienen vor den Räubern aus Asien schützen können. So wird etwa der Durchmesser beim Eingang in das Bienenhaus verkleinert oder eine Art Gitter vor dem Eingang angebracht. «Dank dieser ‹Startrampe› können die Bienen ihren Angreifern oft entwischen und fliegen wieder aus.»

Gift wird auch gespritzt

Und doch macht sich Bruggmann grosse Sorgen. «Die Asiatische Hornisse ist nicht nur für Bienen eine Bedrohung, sondern auch eine Gefahr für die ganze Bevölkerung.» Denn während einzelne Tiere harmlos sind, solange man sie in Ruhe lässt, werden sie aggressiv, wenn ihr Nest bedroht wird.

Ihre Nester können Dimensionen von bis zu einem Meter Höhe erreichen. «Und trotzdem entdeckt man sie oben in den Bäumen nur sehr schlecht», sagt Bruggmann. Für Menschen mit Insektengiftallergien besteht ein erhöhtes Risiko durch anaphylaktische Schocks.

Im Unterschied zur heimischen Hornisse kann die Art aus Asien ihr Gift nicht nur stechen, sondern auch versprühen. «Da nützt auch ein herkömmlicher Imkeranzug nicht viel.» Besonders in den Augen kann es durch das Gift zu Schäden kommen.

Der Bedarf der Tiere nach Zucker könne weiter für Obstbauern zur Herausforderung werden. Besonders gefährdet seien Berufstätige im Landschafts- und Gartenbau oder in der Forstwirtschaft, wenn sie zufälligerweise auf ein Nest stiessen, heisst es auf einem Merkblatt von Apisuisse, dem Dachverband der Schweizer Imker.

Durch die Präsenz der neuen Art sind zudem spürbare Konsequenzen für Biodiversität und Ökosystem zu erwarten. «Mangelhafte Bestäubung und in der Folge geminderte Erträge in der Landwirtschaft könnten die Auswirkungen sein», schreibt Apisuisse. In Obst- und Weinbaugebieten sei bei grosser Populationsdichte mit Schäden an Kulturen durch Frass an reifen Früchten zu rechnen.

Nicht nur ein Imkerproblem

Für Xenia Bruggmann ist darum klar, dass die Bevölkerung im Kampf gegen die Asiatische Hornisse mobil gemacht werden muss. «Die Situation ist nicht nur ein Imkerproblem.»

Je mehr Sichtungen auf dem Meldeportal eingehen, desto eher wird der Kanton aktiv. Denn die Bekämpfung der Asiatischen Hornisse ist kantonal geregelt. Im Kanton Zürich ist das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) die Ansprechstelle. «Können die Nester lokalisiert werden, kommen die Spezialisten vom Kanton und entfernen sie auf dessen Kosten», sagt Bruggmann. Da die Asiatische Hornisse aber schnell mit einer einheimischen Art verwechselt werden kann, muss jede Meldung mit einem Foto belegt werden.

Doch allen Bemühungen zum Trotz: «In der Schweiz ist eine Ausrottung der Art nicht mehr möglich», schreibt Apisuisse. 2023 waren es noch 222 Nester, die gefunden und beseitigt wurden, 2024 waren es bereits über 700 gemeldete Nester. Es könne einzig eine Verlangsamung der Ausbreitung mit einer geringeren Populationsdichte erreicht werden.

Die Verwendung von Fallen ist derweil keine Massnahme im Kampf gegen die Asiatische Hornisse, weil zu viele andere Insekten als Beifang darin landen. In einigen Kantonen ist deren Anwendung darum sogar verboten.

Auch Xenia Bruggmann stellt sich darauf ein, bald selbst einmal ein Exemplar der eingeschleppten Art zu entdecken. «Aber ich habe grosse Hoffnung in die Forschung, dass neue Methoden für die Bekämpfung der Asiatischen Hornisse entwickelt werden.»

So geht es den Bienen im Oberland

Gemäss einer Umfrage von Apisuisse haben rund 19 Prozent aller Bienenvölker in der Schweiz und in Liechtenstein den Winter nicht überlebt – das sind 4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Dabei ist aber vor allem die Westschweiz betroffen. «Wir haben im Bezirk Hinwil einen relativ durchschnittlichen Winter ohne grosse Verluste erlebt», sagt Xenia Bruggmann.

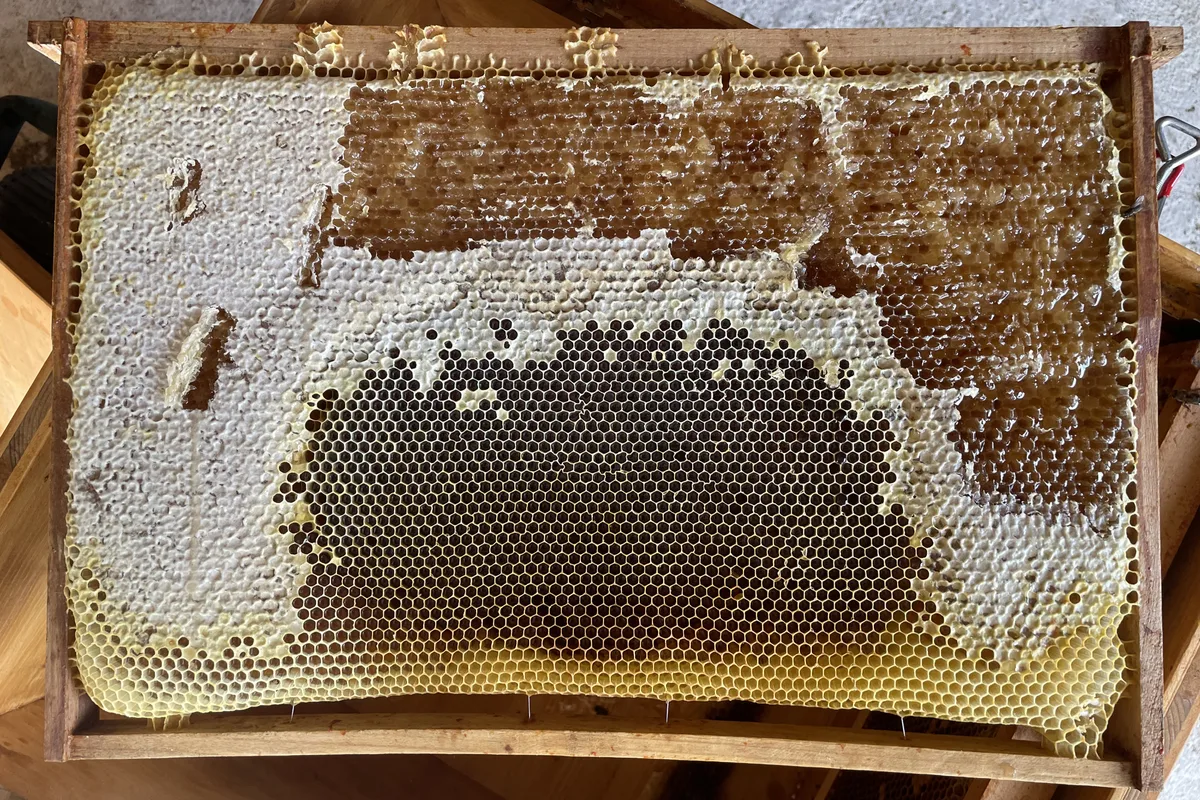

Besonders auffällig war hingegen letztes Jahr der vermehrt festgestellte «Zementhonig», ein Waldhonig mit hohem Anteil an Melezitose. Waldhonig wird im Gegensatz zu Blütenhonig von den Bienen nicht aus Nektar hergestellt, sondern aus den Ausscheidungen von Läusen, die auf Bäumen wohnen – dem sogenannten Honigtau. Unter besonderen Umständen überwiegt eine bestimmte Lausart, deren Honigtau viel Dreifachzucker, oder eben Melezitose, enthält. Dieser wird von den Bienen wie wild gesammelt.

«Aber der daraus hergestellte Honig kristallisiert in den Waben sofort, sodass die Bienen gar keine Chance haben, ihn wieder herauszubringen und zu verwerten», sagt die Expertin. Sie selbst habe von den 120 Kilo, die sie letztes Jahr aus den Bienenstöcken entfernt habe, nur 24 Kilo Honig ernten können. «Und wenn wir Menschen den Honig nicht mit Schleudern herausbringen, schaffen das die Bienen im Winter auch nicht.»

Der diesjährige Honig sei vielversprechender als letztes Jahr: Xenia Bruggmann erwartet von ihren elf Völkern eine durchschnittliche Ernte. Der langjährige Durchschnitt liegt gemäss Apisuisse bei 7,5 Kilo Honig pro Volk.

Die grösste Herausforderung für die Bienen und damit auch die Imker ist aber nach wie vor die Varroamilbe. Sie kann Viren übertragen, die bei Bienenlarven unter anderem die richtige Entwicklung der Flügel hemmen und sie damit flugunfähig machen. «Aber auch grüne Wüsten in der Landwirtschaft ohne viele verschiedene Blüten sind ein Problem für die Insekten», fügt Bruggmann hinzu. (lcm)